|

Armstrong博士は、不安定狭心症に影響するモデルを提示することで話を始めた。このモデルには血行動態学、血液学、感染、炎症、脂質、代謝の要素を含む。博士はプレゼンテーションの中で、再灌流手技に薬物療法を追加することが効果的であると思われる薬剤について、その仮説と試験結果を提示するつもりである、と述べた。

博士によれば追加する薬剤には4つの主な目標があるということである。それは、機械的手技における成功率の改善、リスクの最小化、手技前もしくは手技中の心筋の虚血からの保護、そして病気自体を阻止して元通り回復させることである。博士は急性冠症候群をST上昇がみられる群とST上昇がみられない群の2群に分けて議論した。

まずはじめにST上昇がみられない患者の治療戦略についてだが、一つの方法は再灌流療法前または療法中もしくはその両方にわたって、抗トロンビン薬を追加で使用することである。博士はREPLACE

IIと呼ばれる本学会で初めて報告された試験結果に触れたが、その試験ではステントとアスピリンに追加してGP IIb/IIIa阻害薬を用いる抗血小板療法が調べられた。このような新しいデータは解析と解釈に時間を要するが、Armstrong博士は、一般的に「組織因子阻害薬」といわれているタイプの薬剤によりトロンビンの生成自体が阻害されるというモデルをこれらのデータが支持する、と信じている。

Abciximabは公開試験で研究されてきたGP IIb/IIIa阻害薬の一つである。試験の結果によれば、それは冠動脈形成術の前に使用すると心筋梗塞や死の転帰が改善し、さらに形成術が終了した後も続けるとより大きな利益が得られることを示している。それらの結果は注意して解釈する必要があるが、Armstrong博士は、早期にGP

IIb/IIIa阻害薬を使用することと病院内死亡を減少させることが相関する生の登録データは慎重に議論するべきであり、そのデータはこのような治療方法が確かなものであるという仮説を裏付けるということを信じている。

博士は次に、冠動脈形成術にアスピリン/clopidogrelを追加する併用療法(PCI-CURE試験とCREDO試験。後者は本学会で提示された)へ議論を移し、公表された研究によれば治療後1年で死亡と心筋梗塞のリスクを31%減少させたことを示していると強調した。

プレゼンテーションの前半部を要約すると、Armstrong博士はST上昇のない冠症候群の患者を治療するためのガイドラインの改訂版として、以下の点を発表した。つまり再灌流前の追加療法としてGP

IIb/IIIa阻害薬、アスピリン、clopidogrel、抗トロンビン成分を使用することである。そしてさらに研究を重ねればそれぞれの要素の相対的な価値がはっきりするであろうし、薬剤と併用療法にかかる対費用効果も明らかになるであろうと述べた。

プレゼンテーションの後半部は、ST上昇を伴う急性冠症候群を呈している患者において新しい治療を使用することが中心であった。博士は4つの治療について議論を進めた。その4つとは、ステントとabciximab、アデノシン、グルコース・インスリン・カリウム併用療法、補体阻害薬である。

Armstrong博士はまずステントとabciximabを使用する方法から始めて、ADMIRAL studyの研究者らは3年の追跡期間中効果を持続できる長期的な好成績を示した、と述べた。

アデノシンはQ波心筋梗塞、梗塞の再発、心不全、死亡のリスクを減少させるだけでなく、no re-flowの部位を再開させる可能性がある。しかし統計的には有意なデータはいまだ発表されておらず、追加治療として効果があるかどうかは不確実である。

補体阻害薬もまた研究されてきた。CARDINALプログラムからの所見は本学会で発表された。補体阻害薬を用いても初期成績、梗塞サイズには有意差はなかったが冠形成術後の死亡率は有意な減少を示した。このような所見がみられるため、より大きな試験が許されるべきであるし、その機序への疑問、いかにしてこのような抗炎症剤が結果に影響するのかという疑問が再び湧いてくるのである。

プレゼンテーションを終了するにあたって、Armstrong博士は付加的薬物療法に対する疑問に答えを出してくれるかもしれない進行中の研究について述べた。すなわちFinesse

study、これはabciximabが促進する再灌流とreteplaseおよびabciximabが促進する再灌流について比較するものである。Advance

MI study、これは救急室においてeptifibatideが効果的かを検討するものである。ASSENT 4 study、これは再灌流への追加療法として血栓溶解剤(アスピリンと非断片化ヘパリンも同時に投与)が有効かどうかをみるものである。

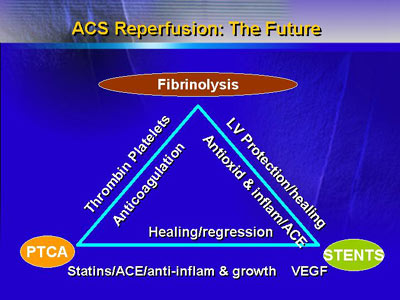

Armstrong博士は1枚のスライドで締めくくった。そのタイトルは「ACSの再灌流:その将来」というもので、フィブリン溶解、血管形成術やステントによる再灌流療法についてまとめたものである。三角形の辺は3種類の薬物療法:抗凝固剤、抗炎症剤、そして疾患退縮(スタチン類などによるもの)を表していた。

レポーター:Elizabeth

Coolidge-Stolz, MD

日本語翻訳・監修:京都大学大学院医学研究科循環病態学 内山幸司 |

|