|

Granger博士は、心筋梗塞ではたとえ再灌流が十分に行われても、心不全の進展と高い死亡率を伴うことには変わりがないことを指摘したうえで、Complement

and Reduction of Infarct Size After Angioplasty or Lytics(補体と血管形成術あるいは血栓溶解療法による梗塞サイズの縮小[CARDINAL])プログラムの中の2つの臨床試験に関するディスカッションを始めた。過去10年間に再灌流療法に付随して行った治療によって死亡率が減少することを示した臨床試験はみられないという。この試験の研究者らは、再灌流によってもたらされる細胞障害と炎症反応を軽減または阻止する可能性に焦点を合わせて検討を続けている。

CARDINAL試験は、再灌流の後、補体阻害薬(pexelizumab)を併用すれば心筋梗塞サイズを縮小させ臨床経過を改善することができるかどうかを検討する目的で計画された第II相試験である。このプログラムは再灌流が血栓溶解療法によって行われたCOMPLY試験と、それが血管形成術によって行われたCOMMA試験の2つの試験で構成されている。

CARDINAL試験における患者の背景因子と臨床症状を表に示す。

|

COMPLY試験とCOMMA試験(CARDINALプログラム)

における患者背景

| |

COMPLY(血栓溶解療法) |

COMMA(血管形成術) |

| 患者数 |

920例 |

814例 |

| 年齢(中央値) |

60歳 |

61歳 |

| 女性の割合 |

30% |

25% |

・急性心筋梗塞の臨床所見

・症状発生後6時間以内

・隣接する2つの電極で2mm以上のSTセグメントの上昇、あるいは新しい左脚ブロックの発生

|

Pexelizumabは補体カスケードの中でC5aとC5b-9フラグメント(両者とも強い炎症活性をもつ)の産生に関係する所に作用するので、このカスケードで早期に産生されるC3bによる抗細菌活性を保持する仮説が設定される。しかしながら、両試験において白血球欠乏や炎症がはっきりしている患者は除外された。

各々の試験はプラセボ、pexelizumab 2.0mg/kgを10分間でボーラス投与、およびpexelizumabボーラス投与に引き続いて1.0mg/kgを20時間点滴静注の3群で構成された。データはこの3群比較である。

主要評価項目はCK-MBカーブの下部面積によって推測される梗塞サイズである。二次評価項目は90日目における死亡、心不全の発症、心原性ショック、あるいは脳卒中など個々の臨床的イベントとそれらの複合イベントの発生頻度である。

血栓溶解療法を根本的治療としたCOMPLY試験ではpexelizumabのボーラスあるいはボーラス/点滴投与によって梗塞サイズや複合臨床イベントに差を示すデータはみられなかった。

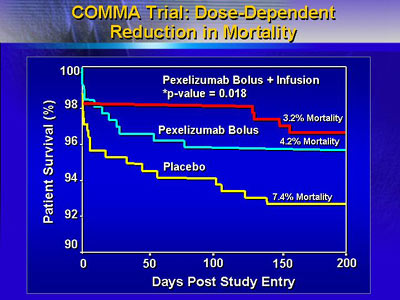

血管形成術を根本的治療としたCOMMA試験では90日目における梗塞サイズや臨床的複合イベントのエンドポイントには薬物効果はみられなかった。研究者らを驚かせたのは、同時期における総死亡には統計的に有意な差が認められたことである(ボーラス/点滴群で1.8%、ボーラス群で4.1%、プラセボ群で5.9%)。

両試験のデータから、pexelizumabは補体阻害薬としては有効であることが示された(ボーラス投与で4時間、ボーラスと点滴で24時間の溶血の完全阻害が認められている)。安全性のデータからは、本試験で用いられた用量では忍容性は良好であることが認められる。

Granger博士によると本薬が安全に有効に死亡率を減少させたという所見(両試験とCOMMA試験それぞれ)から、補体の阻害は梗塞心筋量の減少とは異なった機序によって臨床的有効性をもたらすことが示唆される。今後さらなる検討が必要と思われる。

レポーター:Andrew

Bowser

日本語翻訳・監修:浜松労災病院院長 篠山重威 |

|