Falkai博士は精神分裂病が進行性の疾患であるという事実が神経変性を重視する仮説を支持していると述べている。ある研究では、複数の患者を3年間追跡し、陰性症状が治療抵抗性であり、この抵抗性が徐々に強まっていったと報告している。これは、この患者らの症状が進行し悪化していったことを示している。

博士は未治療の期間の長さと病気の進行にも注目している。発症後ただちに治療しなかった場合、予後が悪くなり再発もしやすくなる。最終的には患者は認知障害に至る。

神経発達仮説を支持する研究者も、臨床症状の進行性には注目している。後に精神病症状を発症する人物には、ある人格傾向があるというのがその論点である。しかしFalkai博士はそうした症例は少数だと主張する。精神分裂病患者のうちあらかじめ分裂気質または分裂病質という人格特性をもっていた者は10%以下である。さらに精神分裂病を発症した患者のうち元々行動学的な予測因子が認められた者は30%以下であった。

神経病理学的研究もまた神経変性の重要性を示している。ある剖検脳の研究では精神分裂病患者33人のうち6人の脳にミクログリアの活性化が発見された。正常群23人の脳では

見られない特徴であった。ミクログリアの活性化は進行性の微小な炎症反応の良い指標であるとFalkai博士は考えている。

当然ながら、全ての神経病理学的研究でこうした徴候が見られるわけではない。Falkai博士は研究者たちが星状細胞の増加などの誤った指標を用いているのではないかと指摘している。例えばパーキンソン病は明らかに神経変性疾患である。しかしある研究グループによると、ミクログリアが活性化していたにもかかわらず星状細胞の反応的増加は見つけられなかった。おそらく同様のことが精神分裂病にも起きているのではないかという。

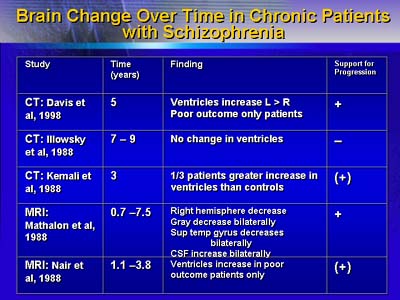

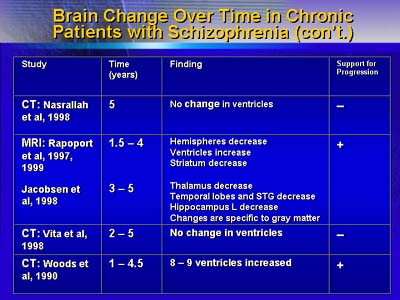

画像研究の結果から神経変性仮説を否定する研究者もいる。Falkai博士はこれに反論し、経時的に病変が進行することを証拠づける、質の高い画像研究の数が増えていると主張している。彼は9つの研究のうち6つで神経変性仮説が支持されたと述べている。

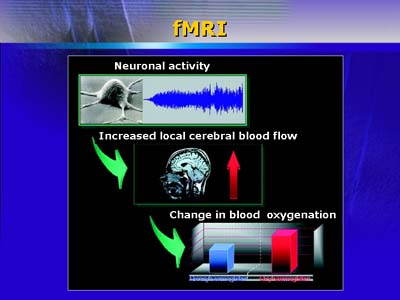

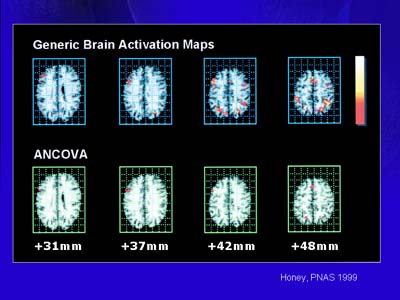

さらに、functional MRIやその他の画像技術により、精神分裂病の発展と治療効果の理解が進んできた。Functional MRIは、治療後の脳の活性化を量的に評価するのに有用である。例えば、ハロペリドールへの反応では右の前頭前野で活性化が少ないことがわかった。非定型の抗精神病薬へ変更したところ、活性の増加が示された。

上段:ワーキングメモリーによりfMRIで右前頭前野の活性化が示されている。

下段:非定型抗精神病薬に切り換えた後、活性が増している様子。

以上をまとめると、Falkai博士はこれまで得られた知見から、精神分裂病においては神経発達と神経変性の両方が重要であると考えている。研究者は神経変性と神経発達過程がどのように作用し合っているかを理解していく必要がある。そうすれば治療方法と発病予防の、より優れた方法が見出せるだろう。