Bullmore博士は精神分裂病における形態的イメージングの初期の研究に触れ、その先駆けとなったCrow博士による脳室拡大の報告について論じた。Bullmore博士はさらに計1,588人の精神分裂病患者に対して行われた58の形態的イメージングのメタ解析について述べた。メタ解析に含まれた多くの研究では、前頭葉、側頭葉、基底核の関心領域に焦点が当てられており、メタ解析の結果には限界があると思われた。また、実験デザインにおけるスキャンの方法も多岐にわたっており、ケースコントロール研究が主体であった。これらの要因はメタ解析の解釈を難しくしていたが、それでもなお、灰白質に欠損があることが示された。

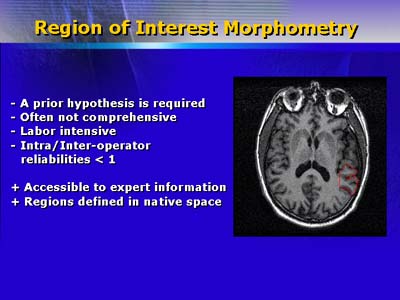

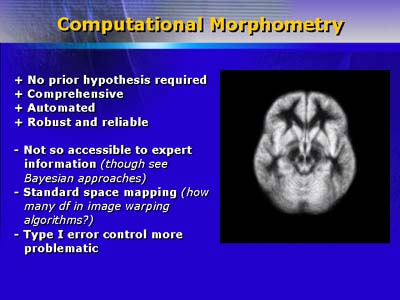

Bullmore博士は現在用いられている関心領域による解析法には限界があると述べた。これらの限界としては、まずアプリオリな仮説が必要であること、わかりにくいこと、そして局在化に問題があることが挙げられる。関心領域による解析法はまた、非常に労力を要する仕事である。これに対し、(現在彼自身が用いている)コンピュータを用いた形態計測による解析法では、アプリオリな仮説も不要で、自動化されていて、わかりやすい。また、結果も明らかで信頼性が高い。しかしながら、一方でコンピュータ形態計測は脳の歪みによるアルゴリズムに関連した問題点があり、多数の多重比較により疑陽性を生じる可能性がある。

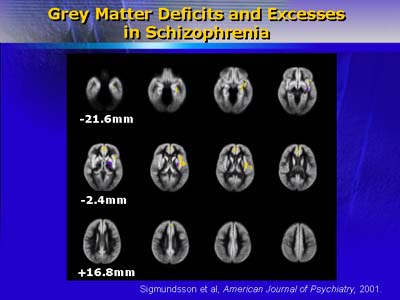

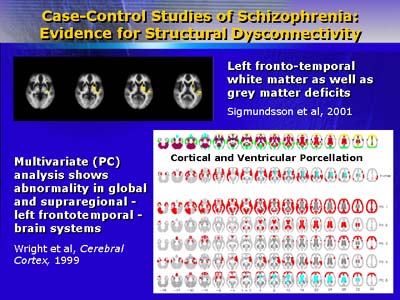

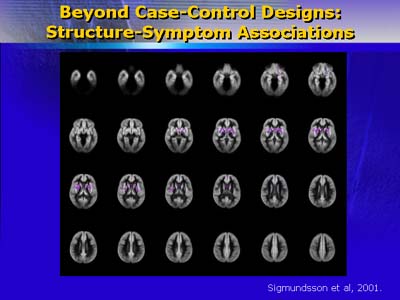

続けて彼は自分の研究室で用いている方法の詳細を述べ、さらに精神分裂病患者における結果の一部、すなわち、側頭葉内側部、上側頭回、内側前頭皮質における灰白質の欠損について報告した。一方で、これらの患者では基底核に灰白質が過剰であることも報告した。線維連絡の欠損を検索していくうち、彼のグループは左前頭葉―側頭葉間の白質連絡に問題があることを見いだした。

Bullmore博士は前駆症状を有する19人の若い患者に対して、ベースラインとその1年後にスキャンを実施した予備的研究について触れた。19人の患者のうち、9人は明らかな精神病症状に移行していたが、これらの患者では左の海馬傍回に灰白質の変化を認めた。しかし、Bullmore博士は健常対照者のさまざまな脳領域における正常なバリエーションについて系統的な研究がなされていないことに注意が必要であるとしている。

彼は今後、さらに白質連絡の障害に関する知見が見いだされ、また精神病と関連する脳の構造的側面を検討するさらなる研究が行われるであろうと予想している。また、脳の構造に関する正常なバリエーションについて、遺伝調節因子の発見が期待されると述べた。