Kasper博士は、

(1) 抗うつ薬治療はうつ病と自殺率を減少させるか

(2) 抗うつ薬治療は短期的には自殺率を増加させることがあるか

(3) 自殺の危険性は抗うつ薬の過剰投与による毒性と関係するか

について検討する。

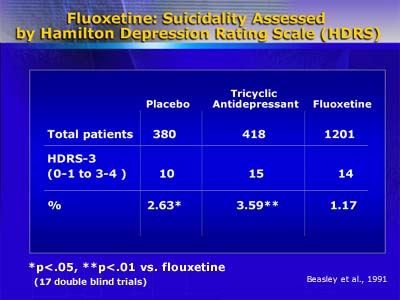

Kasper博士は、うつ病についての研究では一般的に明らかな希死念慮を認める患者が対象から除外されているため、それが研究結果の一般化に影響を及ぼす可能性について注意を促しているものの、最初の疑問に対しては、fluoxetine が三環系抗うつ薬やプラセボよりもハミルトンうつ病評価尺度中の自殺の項目の点数を有意に減少させるというこれまでの報告に注目している。

さらにパロキセチンとプラセボの二重盲検法による比較研究では、91人のうつ患者のサブグループにおいて有意な違いが認められた。この研究では、これまでの自殺行動が5回未満である患者群において、パロキセチンの投与は自殺行動の割合を有意に減少させていた。(これまで5回以上の自殺行動のある患者群においては、違いは認められなかった。)同様に、フルボキサミンについても自殺行動を減少させるという研究結果が報告されている。

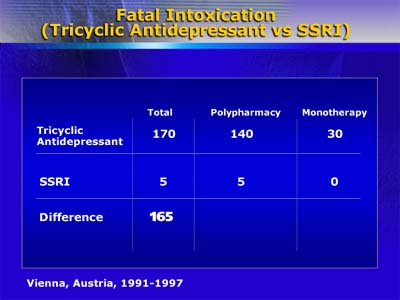

抗うつ薬が自殺の危険を増加させるかどうかという2番目の疑問に対して、Kasper博士は彼らがオーストリアで行った研究について述べている。その研究では、三環系抗うつ薬の過剰投与により、SSRIの過剰投与よりもより多くの致命的な中毒が生じていること、また、SSRIによる治療は自殺的行動の増加とは関係しないであろうという結果を示している。また、他の研究は、自殺未遂患者と完遂患者グループで、 reboxetineもしくは SSRIで治療を受けている割合は同等であったと報告している。