小児期のADHDが青年期にまで続くことは、これまでにも報告されてきたが、成人後まで追跡調査をした研究はわずかであった。青年期の後まで調査したものは、あっても症例数が少なく、調査期間は短く、正常群との比較を欠いたり盲検的に行われていなかった。

これらに対しKlein博士らは、ADHDと診断された少年226人と行動学的な問題のない正常群の少年を対象に、縦断的に調査を行うことにした。被験者は小児期、青年期、成人後にわたり盲検的に精神医学的診断、心理テスト、準構造的面接を受け、評価が下された。

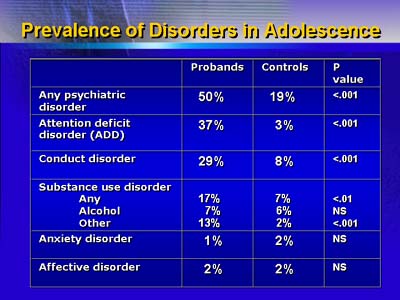

その結果によると、ADHDが青年期まで続いたのは患者の37%で、正常群からは3%が発症した(p<0.001)。また青年期の行為障害の発症率は正常群の8%に比べ29%にのぼり、小児期のADHDが青年期の行為障害の危険因子であることが示された。また小児期にADHDと診断され、青年期にも残存した群は物質乱用に陥ったり逮捕される率は正常群の倍にもおよんだ。小児期に多動があった場合、正常群に比べて青年期に犯罪により収監される率も高かった。

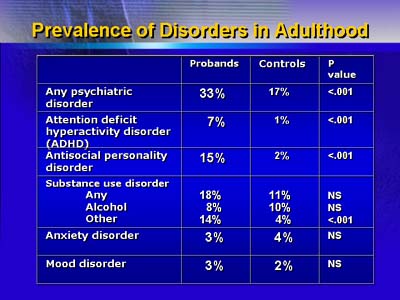

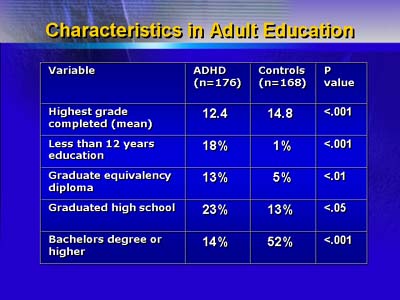

成人期にADHDのある症例(7%、正常群からの発症は1%)は、明らかに小児期から診断が下されている率が高かった。成人の患者は12年の教育期間を中断した率がほぼ20%と高く(正常群では1%のみ)、学力的に劣っていた。患者のうち6人は自殺、殺人、不注意による事故などで不慮の死を遂げていた。正常群では死亡した者はなかった。

Klein博士は、深刻な事態を防ぐためにADHDを早期に積極的に治療する必要性を主張している。また、児童や青年期の薬物乱用の原因のうち治療可能なものとして、ADHDを発見することの重要性を強調している。