精神分裂病は遺伝素因に基づいた神経発達の異常で、発症は思春期以降である。症状を繰り返す場合は、進行性の機能障害が起こる。Lieberman博士のグループは精神分裂病と初めて診断され、治療が開始された患者120人を対象に調査を行った。このうち症状が再発したのは87%であった。初めの精神病症状の期間が長いほど、再発のおそれは強くなり、再発までの期間は短かった。精神病症状の持続期間が短いほど、治療への反応が高かった。病状が回復して、1年の寛解期間を経た後で、82%の患者が2回目の精神病エピソードを体験することになり、3回目を体験した患者は78%であった。回復までに要する時間は回を追うごとに長くなっていった。

Lieberman博士は、精神分裂病の症状と障害は、神経発達上の脆弱性と病態生理学的な3つの段階との組み合わせによって生じる、という仮説を立てた。3つの段階とは、神経発達の変化、神経の可塑性の変化、進行性の神経毒性である。

(1)神経発達の変化

前脳において遺伝子が発現するとき、精神分裂病に関係する構造も形成される。発達の初期段階で遺伝子的に問題が生じると、精神分裂病への脆弱性が形成される。早期に前脳の構造に起こる問題としては、GABA(gamma aminobutyric acid)介在ニューロンの変化がある。これらの介在ニューロンはGABAだけでなく、ドーパミンやグルタミン酸の神経伝達に影響をおよぼす。神経発達の変化そのものだけでは明らかな症状は出現しない。

(2)神経の可塑性の変化

これまでの研究で、ドーパミンが精神病症状に関係していることが示されている。ドーパミン系の過活動は、ドーパミンへの過感受性をきたし、これにより進行性の神経変性に至る可能性がある。過感受性はシナプス後ニューロンで曝露が増大した場合か、酸化ストレスの発生により神経細胞膜で混乱が生じたか、あるいはその両方により生じる。精神分裂病でみられる進行性にはこうした神経変性が関与している可能性がある。

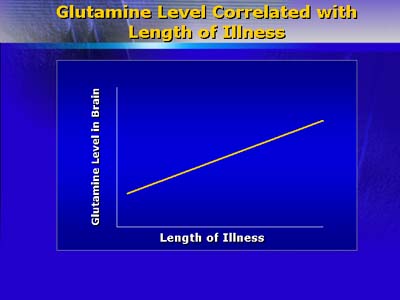

グルタミン酸の過活動もまた脳の機能の変化を理解するのに重要と考えられる。グルタミン酸は神経毒性があり、グルタミン酸のNMDA(N-methyl-D-asparatate)受容体への作用は精神分裂病に似た症状を生じさせるという。グルタミン酸の濃度は精神分裂病患者の症状の持続期間と相関している。このように神経毒性は神経伝達物質であるドーパミンとグルタミン酸の可塑性によって調節されている。

(3)進行性の神経毒性

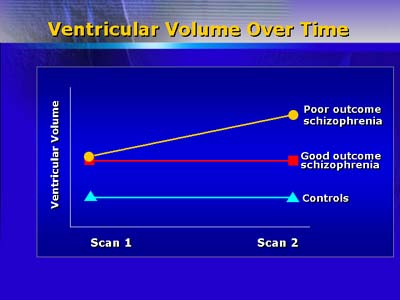

量的な測定を可能とする神経画像(structural MRI)によると、精神分裂病を発症後4年で、脳室の拡大が認められる。脳室の拡大が著しいほど精神病症状も重症化する。剖検脳の研究では、これまで精神分裂病とグリオーシスの関係を証明できていないが、Lieberman博士は精神分裂病では徐々に細胞が失われている(アポトーシス)のではないかと考えている。毒性の神経伝達物質によりアポトーシスが起こるが、これはある種のたんぱく質により促進されたり防御されたりする。アポトーシスは細胞の構造(軸索と樹状突起)を失わせ、ニューロンの活性を低下させる。

Bcl-2はアポトーシスを防ぐたんぱく質であり、この濃度が精神分裂病患者の剖検脳で低いことが知られている。Lieberman博士は精神分裂病はグルタミン酸とドーパミンによって起こるアポトーシスを防ぐ能力の低下と関係していると考えている。動物実験では研究中の幾つかの物質がグルタミン酸によるアポトーシスを防いでおり、将来的にはヒトの精神分裂病の治療に用いることができるかもしれない。

まとめると、Lieberman博士は精神分裂病の病態生理には、(1)前脳での神経発達の異常があり、これによりGABA介在ニューロンに変化をきたす、(2)ドーパミンとグルタミン酸の調節障害による神経の可塑性の変化(青年期の発症に伴う)、(3)進行性の神経毒性

から特定のニューロンにアポトーシスによる萎縮が生じる、以上の3点が関与しているのではないかと考えている。