| BPSDは患者や家族を苦しめる原因として最も一般的なものである。しかし、いくつかの分類やガイドラインがあるので、どのような項目をBPSDとするかについては一定したものがない。なかでも基本となるのは、Cummingsによる神経精神医学的評価(Neuropsychiatric

Inventory, NPI)であるが、このNPIには、不適当な行動の出現する時間とか、その結果といった事柄についての量的な評価が含まれていない。したがって、臨床家は、単に行動の有る無しのみに注目してしまい、問題行動の力動的な面を無視してしまう危険がある。

このような点を考慮して、欧州アルツハイマー病協会(European

Alzheimer’s Disease Consortium, EADC)では、NPIを中心に評価しながら、その他の項目も加えて調査を計画し、12の医療機関において患者とその家族についての調査を行った。

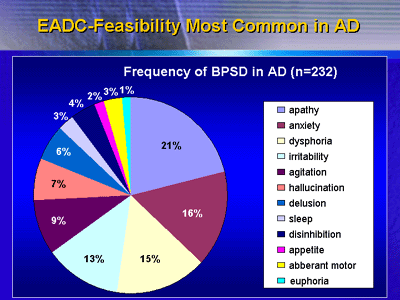

対象となった患者は698名で、そのうちの368名(52.7%)がアルツハイマー病であった。232名(63%)にBPSDがみられた。米国において2002年に行われた今回と同様の目的をもった調査Cardiovascular

Health Study(Lyketsos et al.)の結果と比較してみると、その研究でもNPIで明らかとなる神経精神症状は62%であり、今回の調査もほぼ同様の結果であると言える。

今回の調査で頻度の高いBPSDは、アパチー(apathy)21%、不安16%、不機嫌(dysphoria)15%などである。睡眠障害は3%と比較的少ない。前述のLyketsosらの調査では睡眠障害の頻度は13%と高いが、アパチーの場合は18%と、ほぼ同様の頻度である。症状の出現頻度の違いは、調査対象となった患者数の違いによって生じたものと考えている。

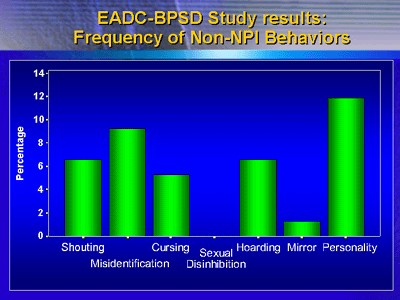

今回の調査では、NPIに含まれない項目も調べられているが、その中では人格変化、誤認症候群、喚声、収集などの頻度が高い。

EADCでは、症状の時間的経過も調査した。実に50%もの痴呆患者が、発症から2〜5年経ってから初めて診察を受けている。初期診断は重要であるから、この事実は憂慮すべきである。アルツハイマー病に限っていえば、その頻度はやや減って、2〜5年経過するまで診察を受けていない患者は45%である。

また、症状の出現する時間帯についてみてみると、34%の患者で昼間にBPSDが出現している。しかし20%においては昼夜関係なく出現している。また、家の中だけで問題行動が出現しているのはほぼ3分の1であるが、47%は症状の出現と場所には関連がない。

問題行動を起こすきっかけとなる事柄としては、疲れ(6.3%)、一人きりにされる(3.8%)などのことがあるが、70.9%では問題行動には引き金になる要因はみられない。

これまでは、BPSDは介護者の感情障害を引き起こすことが注目されたが、本研究では、BPSDが患者自身の気分に変化を来すことも、予備的ではあるが、示された。つまり、日常生活能力(ADL)の低下(16.5%)、疲労(13.9%)、うつ、不安などがBPSDの結果としてみられる。

今後は、ヨーロッパの北、南、地中海地域といった観点から比較文化的な検討が行われることが望ましい、また、BPSDにおいて特に頻度の高いアパチーに対する治療的介入についての調査も興味深いテーマであると思われる、と発表者は述べている。

|

レポーター: Andrew Bowser |

| 日本語翻訳監修: |

(財)仁明会精神衛生研究所所長

前京都大学教授

三好功峰 |

|