| 現状では再発卵巣がん症例に対する明確な標準治療は示されていない。これらの症例は治癒不能である。しかしoncologistは全生存期間や無病生存期間を改善するような治療法を求めている。そのような治療法の1つとしてTXLと白金製剤を基軸とした併用療法との併用がある。

再発卵巣がん症例を対象としてTXLと白金製剤の併用療法対従来の治療法である白金製剤を基軸とした化学療法の無作為比較試験が2つ並行して実施された。その1つは英国とイタリアの施設の共同研究であるInternational

Collaborative Ovarian Neoplasm 4 (ICON 4) Trialであり、もう1つは小さな研究グループながらドイツからのArbeitsgemeinschaft

Gynaekologische Onkologie (AGO)グループの臨床研究である。

ASCOでLedermann博士はこれら2つの研究の分析を示した。参加症例数は802例におよび、再発卵巣がんにおける研究ではかつてない最も大きな無作為比較試験であった。

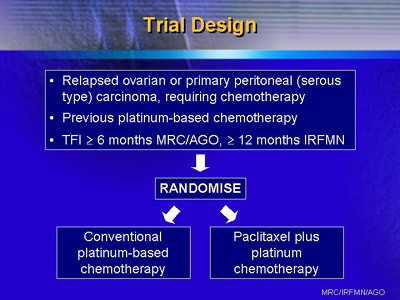

この臨床試験は再発卵巣がん症例または原発性腹膜がん(serous type)を対象とした。参加条件としては、この臨床試験に入る前に白金製剤を基軸とした化学療法を少なくとも6サイクル受けていることであった(イタリアのグループでは少なくとも12サイクル受けていることが条件)。

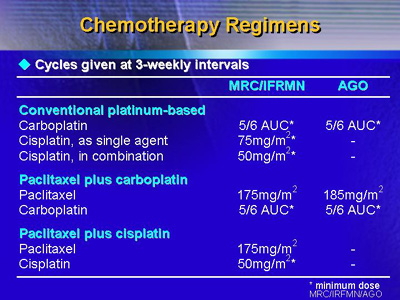

英国、イタリア、ノルウェー、ドイツ、スイスの研究者たちは、従来行われているカルボプラチン(CBDCA)やシスプラチン(CDDP)といった白金製剤を基軸とした化学療法とTXL+CBDCAやTXL+CDDPに症例を無作為割り付けした。各レジメンは以下のごとくである:

治療前の患者背景因子については2群間でバランスがとれていた。年齢の中央値は約60歳で、94%の症例ではPSが0か1であった。70%以上の症例で無治療期間は12ヵ月以上であった。約40%の症例はfirst-line treatmentとして白金製剤とタキサン系抗がん剤による化学療法の前治療を有していた。残りの症例は白金製剤の単剤治療(通常CBDCA)またはCDDP基軸の化学療法の前治療を有していた。

TXL+白金製剤群では神経毒性の発現率が高く20%の症例にみられたが、対照群のそれは約1%であった。さらに脱毛に関しても前者では86%の発現率であったが、後者では25%であった。興味深いこととして、前者では血液毒性が低いようであった(29%

対 46%)。他の副作用の発現率に関しては、両群間で有意差は認められなかった。

報告時点におけるこの研究の観察期間の中央値は42ヵ月であるが、TXL+白金製剤群では有意に生存を改善している。対照群と比較し2年目の時点において生存率は50%から57%へ改善しており、その差は7%である。

無進行生存期間(progression-free survival)もTXL+白金製剤群において良好であり、1年目の時点におけるその差は10%であった。

生存期間の改善に有利にあるいは不利に働く患者背景因子があるのか否かを調べるために、subgroup

analysisも試みられた。検討すべき因子として、前治療(最終化学療法)の終了時期、タキサン系薬剤の前治療の有無、年齢、PS(WHO)が挙げられた。

しかし、いずれの因子も有意なものは検出しえなかった。たとえば、タキサン系薬剤の前治療があってもTXL+白金製剤群による生存期間の改善効果を損なうことはなかった。同様に12ヵ月以内の無治療期間もTXL+白金製剤群による生存期間の改善効果を損なうことはなかった。

TXL+白金製剤(CBDCAまたはCDDP)の化学療法は、再発卵巣がん症例の生存期間および無進行生存期間の改善をもたらし、そしてその効果はタキサン系薬剤の前治療あるいは12ヵ月以内の

無治療期間などの要因には影響されないとLedermann博士は結論している。

|