|

手術は切除可能な肺癌症例では最も有効な治療法である。Sause博士は低肺機能およびⅠ期の症例では縮小手術が有効であるが、肺葉切除の方が局所再発率が低いとのデータを示して、可能な症例は肺葉切除を受けるべきであると述べた。

Ⅱ期、Ⅲ期の症例は一般にmarginally resectableと考えられている。切除後の胸部照射は残存腫瘍量を減少させるが、生存への寄与は不明である。Sause博士は切除後の照射は局所制御効果を改善するが、遠隔転移の制御効果はないと考えており、全身療法の進歩が照射の有効性を向上させる可能性に注目した。補助化学療法の有効性に関しては議論が多いところであり、cisplatinを含む補助化学療法による生存率の改善を示唆したメタアナリシスの結果はあるが、これまでに補助化学療法の有効性を確認した比較試験は報告されていない。 切除不能の症例は胸部照射を受けるべきであるが、Sause博士は原発巣の大きさが2 cm未満では5年生存率が38%、2〜3 cmでは22%、3〜4 cmでは5%、4 cm以上では0%とのデータを引用し、原発巣の大きさが照射後の生存に影響することを示した。

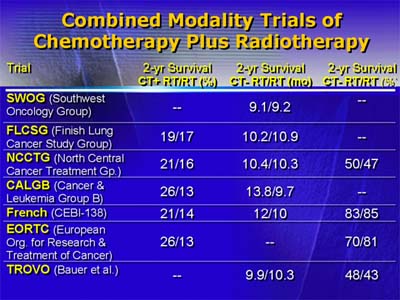

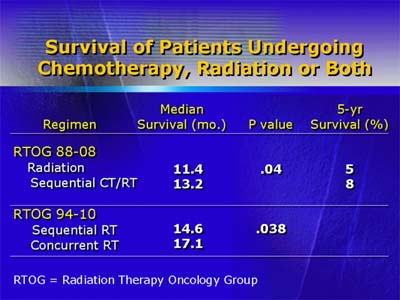

Ⅲ期の症例は非小細胞肺癌の20〜30%を占めているが、予後に最も影響するのは縦隔リンパ節への浸潤であり、同側リンパ節にとどまっているか、対側リンパ節にまで浸潤しているかが重要である。現在手術療法単独に比べて、化学療法あるいは化学療法と胸部照射を併用するinduction therapyによる生存率の改善効果を検討する大規模臨床試験が進行中である。 臨床的にT4かN2のいずれかが認められる症例は一般に切除不能と考えられているが、そのなかではより早期の症例、および扁平上皮癌の予後が良好である。照射線量と有効性に相関があり、積極的な照射(総線量45-50 Gy)により生存期間の延長が得られ、また多分割照射にて総線量を増すことによりさらなる有効性の向上が期待できる。胸部照射と化学療法の併用が注目されているが、まだ結論が得られていない。Sause博士は導入化学療法後に胸部照射を行うことにより生存期間中央値と1年生存率が改善すると述べ、また、化学療法と胸部照射を同時に行うことにより、化学療法後に胸部照射を行うよりも有効性が高いとの研究結果を紹介した。 Sause博士は最後に、Ⅳ期症例はbest supportive careに化学療法を追加することにより、わずかではあるが予後の改善が得られたとの結果を示したが、今後さらに確認する必要がある。 次の10年間には非小細胞肺癌患者に希望をもたらすような多くの素晴らしい治療研究が行われると確信している。

|

| レポーター:Elizabeth Coolidge-Stolz, M.D. 日本語翻訳・監修:岡山大学医学部第二内科講師 上岡 博 |