Evidence-based medicineは、臨床的な方針を決定する指針となるべきである。Schneider博士は、論文にはあまり用いられることのない尺度を用いて、あらゆるコリンエステラーゼ阻害薬の比較試験の結果について発表を行った。

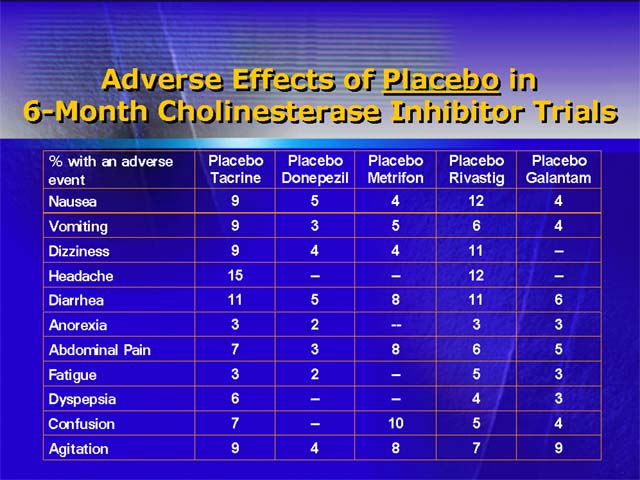

Schneider博士は、1つの薬剤の臨床効果が、他のものと比較して示されることが多いことを指摘した。しかし、1つのコリンエステラーゼ阻害薬の効果を評価する場合、プラセボ反応の変動が大きいために困難である。いくつかの研究においてはプラセボ反応が小さく、他のものでは大きいことがある。

いくつかのコリンエステラーゼ阻害薬の研究結果を示しながら、Schneider博士は、プラセボでのみ治療された患者群にみられる、種々の副作用の頻度における統計学的な有意差を指摘した。博士は、純粋に統計学的な視点より、donepezil研究におけるプラセボ治療効果が、他の研究に比して高い傾向にあることを示した。

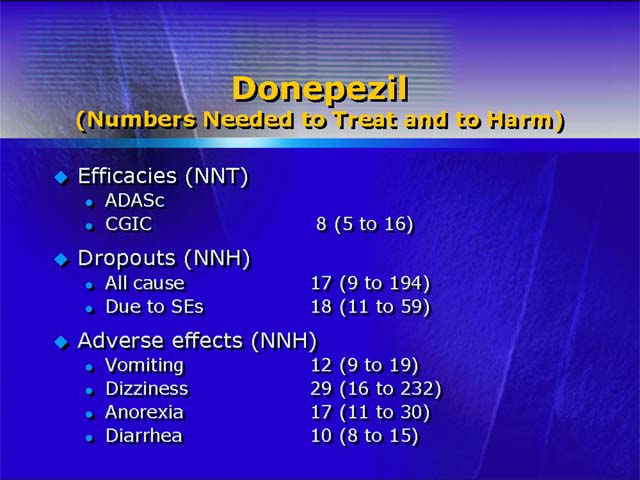

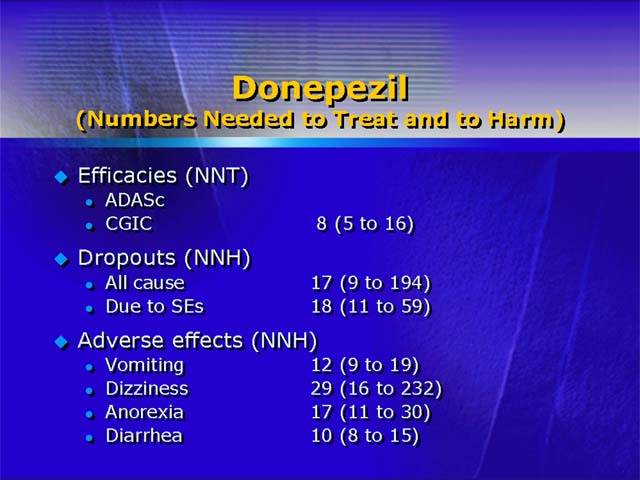

Schneider博士は、臨床医が薬物治療を決定する上で、治療効果や副作用の出現率以上のことを考慮するべきであると、結論付けた。博士が推奨する統計値は、"number needed to treat(治療必要数)"と"number needed to harm(有害必要数)"である。前者は、臨床医が介入によって利益を得る患者が出現するまでに診療する患者数の期待値である。"Number needed to harm(有害必要数)"は、副作用を経験するあるいは治療を中断する患者を診療するまでに、臨床医が診る患者数である。

Donepezilとgalantamineを比較すると、患者が1名に改善するための"number needed to treat(治療必要数)"はほぼ同じであった(7~8名)。"Number needed to harm(有害必要数)"は、6ヵ月間で13〜17名であった。

Schneider博士は、通常の処方量よりも高用量である、24mg/dayのgalantamineの治療効果についても調査を行った。ある臨床医が50名の患者を治療した場合、7〜14名の患者が軽快あるいは悪化せずに過ごし、4〜8名の患者が副作用あるいは他の問題によって治療を中断し、5名が嘔吐を、2名が眩暈を、2名が食欲低下を経験するであろうことを示した。さらに、16〜34名の患者には、薬物治療による効果が全く認められないとした。