分裂病の治療継続性の改善に関連する最近の研究は、薬物療法および心理社会的な介入が相互作用をもつことを示している。治療継続性に影響を及ぼす薬物療法的な因子としては、デポ剤の使用、非定型抗精神病薬を用いることによって副作用を最小限に抑制する試み、が含まれる。

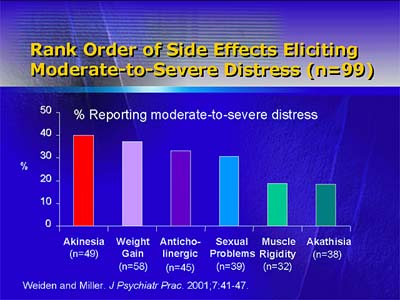

治療継続性を改善するための心理社会的な介入としては、ケースマネージメント、心理教育、行動療法的技能訓練が含まれる。服薬行動について調査した早期の研究によれば、患者の46%が処方された用量より少ない用量を服用していることが認められた。いくつもの研究で報告されていることであるが、患者が抗精神病薬の服用を嫌がる要因として錐体外路性の副作用、とくにアカシジアが挙げられる。

臨床場面では、患者の抗精神病薬による薬物療法における転帰は、その体験する副作用によって大きく影響される。これらの主観的な反応は、必ずしも客観的な身体的所見を伴うものではないが、非服薬を引き起こし、社会適応や心理社会的な治療への参加にも影響を及ぼすため、注意深く扱う必要がある。

これらの主観的な副作用を検出するために、臨床家は注意深く患者に薬物によって生じる不快感について聞く必要がある。通常、アキネジアやアカシジアの方が振戦、筋硬直やジスキネジアより不快に感じられることが多い。

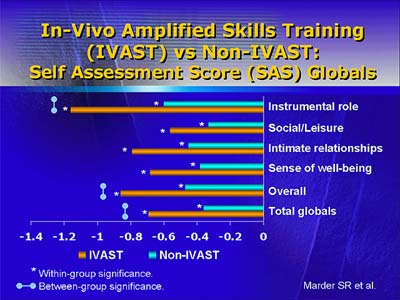

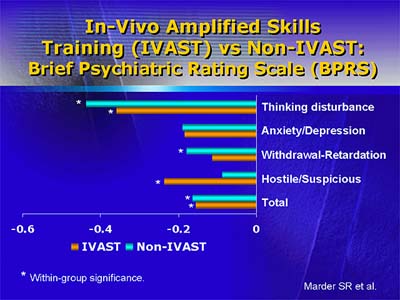

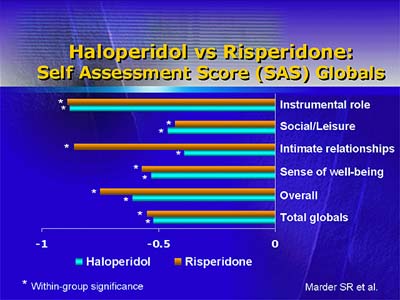

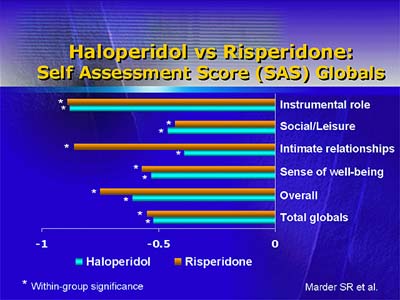

マーダー博士と彼の同僚らが以前行った研究では、新たに獲得した技能を地域社会の中で週に1回実用するセッションを通常の技能訓練に加えたプログラムを用いた(IVAST: in vivo amplified skills training、実際場面での拡大的技能訓練)。また、同時にリスペリドンとハロペリドールの無作為的な二重盲検比較も行った。

簡易精神症状評価尺度(BPRS: brief psychiatric rating scale)得点については、不安・抑うつ項目の得点においてハロペリドールに比してリスペリドンで高い改善率が示されたが、リスペリドンと技能訓練の強化はともに薬物療法に対する満足度と治療継続率を増大することが明らかにされた。また、アカシジアの存在は転帰に影響を及ぼし、アカシジアを示さずIVASTを受けた患者が最もよい転帰を示した。

さらに、クロザピンとハロペリドールの1年間に及ぶ二重盲検比較試験において、薬物療法的および心理社会的な方略の相互作用が認められた。すなわち、クロザピン投与群で心理社会的プログラムへ参加する傾向が増強することが示された。

マーダー博士は、分裂病の治療継続性を改善するためには、主観的な反応、疾患に対する理解および副作用といった介在要因に対して注意を向けることが必要であり、これらの要因は相互強化的に作用する薬理学的および心理社会的な介入の両方から影響を受けると結論づけた。