実験動物を用いた初期研究から、クロルプロマジンが冬眠(全般に低代謝となり、エネルギー源が解糖系から脂肪酸/ケトン利用へとシフトする)に似た状態を引き起こすことが示されている。Dwyer博士は、1950年代に精神安定剤としてのフェノチアジンの初期検討を行っていた当時のこうした所見が、抗精神病薬がヒトに引き起こす変化の3主徴(体重増加、高血糖、ケトアシドーシス)と類似・関連するものであるとしている。

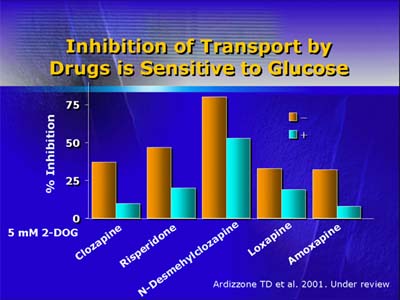

Dwyer博士のグループはラットニューロン細胞株を用いることにより、ニューロンによるグルコース取り込みを検討するとともに、新規、非定型抗精神病薬によって引き起こされる変化の特徴を調べた。その結果、抗精神病薬がグルコース輸送に対して濃度依存性・ドーパミン非依存性の抑制効果をもつことを明らかにした。

さらに、in vitro(試験管内)でグルコース輸送を阻害する最小薬物濃度と、通常の治療で認められる血中濃度を比較した結果、クロザピンの通常臨床濃度ではグルコース輸送を阻害しないことが明らかとなった。しかしクロザピンの活性代謝産物の血中濃度はグルコース輸送を阻害するレベルに達していたため、親剤(クロザピンそのもの)と代謝産物の合計の血中濃度はさらに高いレベルにあることがわかった。

グルコースの膜輸送体GLUT 3の分子形態と薬物・活性代謝産物の化学構造を比較するという新しい手法により、薬物−輸送体間相互作用がグルコース取り込み阻害につながるという仮説が出始めている。こうした分析によって輸送体に対するクロザピンの高親和性や、代謝産物によって親和性が異なることが説明できるかもしれない。

抗精神病薬の臨床研究文献と自身の実験モデルを比較検討することにより、Dwyer博士は非定型抗精神病薬のうち、クロザピンとオランザピンがもっとも高頻度に高血糖・糖尿病をきたすことを示した。彼のin vitroモデルによると、クロザピンとオランザピンは共にグルコース取り込みを阻害した。リスペリドン、クェチアピン、ロキサピンもグルコース取り込みを阻害することが示されたが、これらの薬物による糖尿病の報告例はクロザピンやオランザピンよりは少なかった。

最後にDwyer博士は、抗精神病薬と代謝変化の歴史的な関連に再び触れるとともに、抗精神病薬による代謝変化の分子的基盤についての理解が飛躍的に進んでいることを改めて強調した。抗精神病作用とグルコース輸送阻害の双方にかかわる分子メカニズムを明らかにすることにより、代謝性の副作用の少ない抗精神病薬の開発が可能となるかもしれない。