| Tracy博士は住民母集団をベースとした研究手法をとり、その際に炎症の生物学的マーカーと考えられる全身性マーカー、全身および局所の炎症反応媒介物質、さらに細胞接着分子について検討した研究を引用した。研究の焦点は主としてC反応性蛋白(CRP)であった。しかしながら、臨床においていずれのマーカーを適用するかという最終的選択は、個々のマーカーと心血管疾患の危険度との相関性より、むしろ、検査の標準化や感度・特異度といった技術的な要素が基準となっている、と明言した。

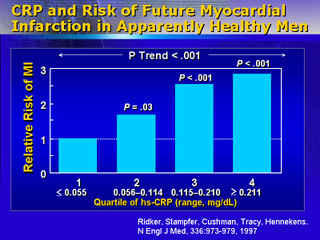

博士は血中CRP濃度と心血管疾患の危険度に関する2つの前向き研究を取り上げた。そのうちの1つでは、健康な若年成人のCRP濃度が調べられた。被験者は10年間フォローされ、10年後に冠動脈石灰化の有無について検討された。その結果、被験者をCRP濃度によってその低い順に第1、2、3、4の4群に分類すると、観察期間5年目におけるCRP濃度が第3群に属する被験者の10年目での冠動脈石灰化は、5年目のCRP濃度が低い群(第1群)の2倍の頻度で認められた。また、高齢男性を対象とした研究では、CRP濃度が最も高い第4群は心筋梗塞の短期的な危険度が、CRP濃度が最も低い群の3倍の増加を示した。

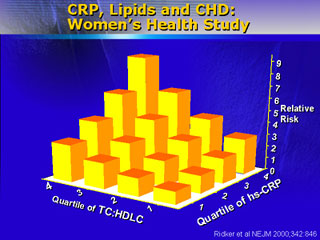

このように、血中CRP濃度は(若年成人の冠動脈石灰化と高齢者の心筋梗塞発症という)動脈硬化の徴候に関する相対危険度の有効な予測因子であったが、これは、動脈硬化という疾患の炎症性の側面を反映するに過ぎない。仮に脂質に関連した危険因子を1つの軸(x)に、CRP濃度を他の軸(y)にとり、第3の縦軸(z)に相対危険度をとると、おそらく最も正しく相対危険度が示される図表となる、と博士は考えている。解析結果によると、総コレステロール約140、LDLコレステロール約80、というのが危険度0となる数値であり、実際、マウスでは脂質レベルをこの程度に保つと、動脈硬化は抑制される。

現時点では、脂質、炎症性マーカーと心血管疾患の相関の根底にある生物学的機序が不明であるため、研究は、既知の危険因子と(研究対象の)生物学的マーカーの上昇との相関を調べる形で行われている。血中CRP濃度の上昇は、非常に多くの危険因子と相関していた。CRP濃度の上昇は、高血圧、高血糖や肥満といった代謝異常の有無とは概して良い相関を示し、さらに、CRP濃度の上昇の度合いは、各患者がもつ代謝異常の数と正の相関を示す。この事実には、いくつかの重要な意味が含まれている。第一に、これら心疾患と代謝異常との合併率がより高い高齢者の場合には、CRPなどのマーカーのもつ心疾患に対する特異度が低くなる。第二に、マーカーの数値の経時的な変化は、1つの心疾患あるいは代謝性疾患の病態の進行、または複数の疾患の進行や新たな疾患の発生を反映し得る。

心疾患にとってより特異度の高いマーカーを見いだすための試みの1つに、CRPとフィブリノーゲンの組み合わせといった、マーカー同士の組み合わせがある。これら両マーカーの血中濃度がいずれも4段階中、最も高い群には被験者の13%が含まれる(一つのマーカーのみを用いた場合はマーカーの濃度が最も高い群に含まれるのは全体の25%である)。こうして両マーカーがともに最も高い群について高齢者で解析すると、短期的な心筋梗塞の相対危険度は、両マーカーがいずれも最も低い群に比べ20倍にも上昇する。

|