| ALIVE試験(the Azimilide Post Infarct

Survival Evaluation trial:アジミライド心筋梗塞後生存評価試験)は抗不整脈薬によって心筋梗塞後の不整脈死が抑制できるかどうかを検討したものである。

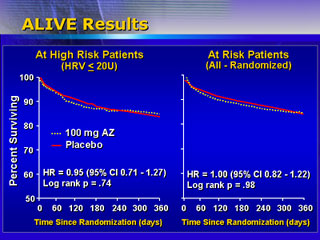

試験には最近発症の心筋梗塞(試験登録5〜21日前)を有する患者3,381例が登録された。全ての患者で駆出率の低下がみられた(15%〜35%)。前もって心拍変動が低下している患者がハイリスク群と定義された。このサブグループに属する患者は全体の38%であった。

12ヵ月目における総死亡率は心拍変動が低下している群で15%、残りの患者では9.5%であった。この所見によって心拍変動の低下している患者はまさしくハイリスクであることが確証される。

しかしながら、このハイリスク群においても抗不整脈薬投与群とプラセボ群との間に死亡率に有意な差はみられなかった。ハイリスク患者で、642例がプラセボ、622例がアジミライドに割り付けられたが、死亡数は各々96と98例であった。

全ての患者に関しても両治療群で死亡率に差はみられなかった。プラセボ群1,690例、実薬群1,691例の内、死亡例は196と197であった。

前もって特定されていたもう1つの重要なエンドポイントは心房細動であった。アジミライドはこの治療のために開発された治療薬である。

この試験では元々正常の洞調律であったが途中で心房細動を発症した患者に注意が向けられた。このような患者はプラセボ群で19例、実薬群で8例認められた。この差は統計的に有意であった。

さらに、治療開始時に心房細動を有していた患者にも注意が向けられた。アジミライドが投与された患者では56例中15例が洞調律を回復したのに対して、プラセボ群でこの率は37例中4例に止まった。しかし、この差は統計的に有意ではなかった。

アジミライド群ではtorsade de pointesと白血球減少症の発生頻度が低値であった。非致死的なtorsade de

pointesは抗不整脈薬治療を受けた患者で5例、プラセボ群で1例の患者にみられた。白血球減少症は治療薬群で15例、プラセボ群で4例にみられた。しかし、いずれも生命を脅かす様なものではなく、全てが自然に消失した。

この試験は総死亡を減少させるという点でアジミライドがプラセボより優れていることを示唆するものではなかった。しかしながら、Camm博士は、この試験の結果からアジミライドは心房細動

・粗動の治療薬として開発する意味があることが改めて支持されると語った。

|