|

憁朮曎暵嵔晄慡徢偱丄嵍幒嬱弌棪偑60亾枹枮偺姵幰偼丄恌抐屻10擭埲撪偵偼栺39亾偑巰朣偡傞丅偦偺擭娫巰朣棪偼1.8亾偱偁傞丅嵍幒嬱弌棪偑50亾枹枮偺姵幰偱偼撍慠巰偺巰朣棪偼13亾偱偁傞丅傑偨丄嵍幒嬱弌棪偑弍屻惗懚棪偺梊應場巕偲側傞丅嵍幒嬱弌棪偑50亾枹枮偱偼嬌抂偵惗懚棪偼掅偔丄60亾埲忋偱偼偦傟偵斾妑偟偰傛傝崅偄惗懚棪傪擣傔傞偑丄50乣60亾偱偼傗偼傝柧傜偐偵巰朣棪偼崅偄丅傑偨嵍幒廂弅枛婜宎偑45mm埲忋偺応崌丄弍屻偺嵍幒婡擻忈奞偼挊柧偵憹戝偡傞丅Sarano攷巑偑弎傋傞偵偼丄嵍幒嬱弌棪偑60亾埲忋偱丄嵍幒廂弅枛婜宎偑45mm埲壓偺徢椺偼撪暈娗棟偑庴偗擖傟傜傟傞偲偡傞曐懚揑峫偊偼幚偺偲偙傠懨摉偱偼側偄丅側偤側傜撍慠巰偱巰朣偡傞徢椺偺傎偲傫偳偼柍徢忬偱椙岲側嵍幒婡擻傪桳偡傞偐傜偱偁傞丅傑偨丄Mayo

Clinic偱偺600椺偵偍偗傞憁朮曎暵嵔晄慡徢姵幰偺惉愌偱偼丄嵍幒婡擻忈奞偼傛傝憗婜偵巒傑偭偰偄傞偲偺曬崘偑偁傞丅

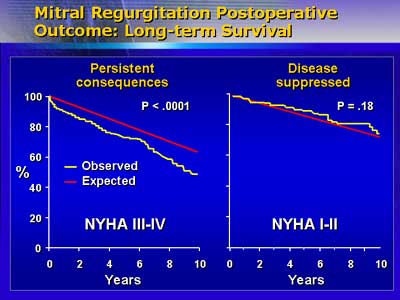

擄偟偄揰偼丄撪暈帯椕偵傛偭偰傕偨傜偝傟偨柧傜偐側夵慞偵傛偭偰撪壢堛偑偛傑偐偝傟傞揰偱偁傞丅偟偐偟丄class嘨乣嘩偺徢忬偑弌尰偡傞傑偱懸偮偙偲偼丄寉搙偺徢忬偁傞偄偼柍徢忬偺姵幰偵斾傋偰10攞崅偄5亾偺庤弍巰朣棪偲側傞丅傑偨丄弍慜偺徢忬偑廳撃偱偁傞姵幰偺弍屻挿婜偺巰朣棪偼class嘥偁傞偄偼II偺姵幰偲斾妑偟偰崅偄偺偱偁傞丅

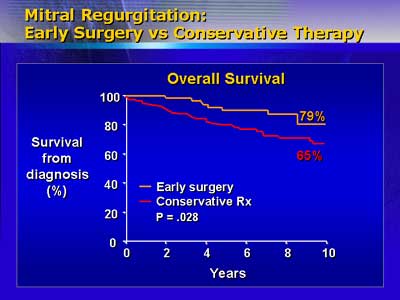

憁朮曎暵嵔晄慡徢偼恑峴惈幘姵偱丄怱僄僐乕偵傛偭偰帵偝傟傞傛偆偵丄1擭偁偨傝媡棳検偑7乣8ml偢偮憹壛偟偰偄偔丅15擭埲撪偵class嘥偁傞偄偼II偺姵幰偺偆偪97亾偑奜壢揑庤弍傪昁梫偲偡傞偩傠偆偟丄58亾偼怱晄慡偺憹埆傪棃偡偱偁傠偆丅偟偐偟側偑傜丄偙傟傜偺姵幰偵懳偡傞奜壢揑帯椕偼斵傜偺巰朣棪儕僗僋傪梊憐偝傟偨斖埻撪偵栠偡偙偲偵側傞丅

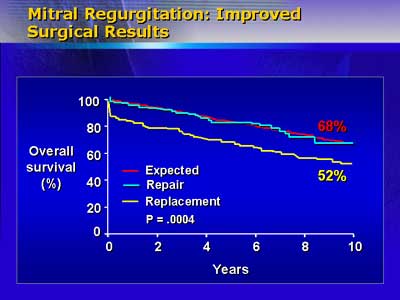

傑偨丄揱摑揑側抦幆偵斀偟偰丄憁朮曎宍惉弍偼曎抲姺弍傛傝朷傑偟偔丄慜愲偲屻愲偺堩扙偵懳偟宍惉弍偼曎抲姺弍偲斾妑偟偰傛傝傛偄挿婜惗懚棪偑摼傜傟傞丅夁嫀10擭偺媄弍揑側岦忋偵傛傝嵞庤弍偺昁梫惈偼挊偟偔尭彮偟丄憗婜偺奜壢揑帯椕寁夋傪巟帩偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傞丅

攷巑偼丄曎偑廋暅壜擻偱偁傟偽丄嵍幒嬱弌棪偑60亾埲忋偱姵幰偺徢忬偑class嘥偁傞偄偼II偺帪婜偵峴偆偺偑嵟揔偺寢壥傪帵偡偲寢榑偯偗偨丅嵟怴偺峫偊曽偼丄憁朮曎媡棳検傪昡壙偟丄乽崱僀儞僞乕儀儞僔儑儞偡傞偙偲乿傪峫偊傞偙偲偱偁傞丅

|