|

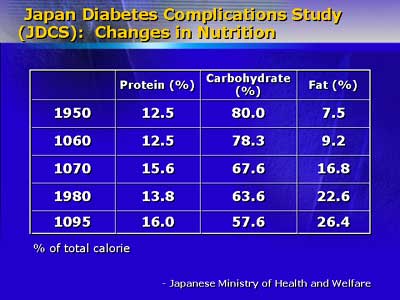

東洋:山田博士は生活習慣や糖尿病の頻度に関して、歴史的見地を踏まえて述べるとともに、食事の急激な変化(脂肪摂取の7.5%→26.4%への増加、炭水化物の80.0%→57.6%への減少)や運動の減少が大きな意味を持つことを示した。過去50年間に2型糖尿病の頻度は20倍以上に増加し、40歳以上の成人の約10%が糖尿病と診断されることを示した。

Japan Diabetes Complications

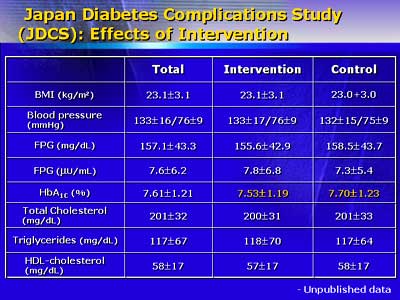

Studyは日本人の2型糖尿病における最初の大規模前向き研究である。すでに診断された約2,000名の糖尿病患者が1996年4月より、介入群と非介入群に分けられて、登録されている。開始時の背景因子は両群間に有意差はないが、西側諸国と比較して平均のBMIは23.1と明らかに低値であった。3年後の成績ではHbA1C値のみに有意差を認めたが、その差は大きくなかった(非介入群:7.70%、介入群:7.53%)。

虚血性心疾患と脳血管障害をエンドポイントとしたが4年間で44名の虚血性心疾患と40名の脳血管障害を認めた。両者の発症頻度は非糖尿病の約3倍であり、明らかに糖尿病で高かった。虚血性心疾患では男女差を認めたが、脳血管障害には性差を認めなかった。また、虚血性心疾患の発症頻度は欧米の約1/3であり、脳血管障害は同等であった。さらに広島大学第2内科の研究を引用して、ハワイ在住の日系米人と白人との間では虚血性心疾患による死亡に差がないことを紹介し、遺伝的素因以上に環境要因が動脈硬化症の進展に大きく寄与することを示唆した。

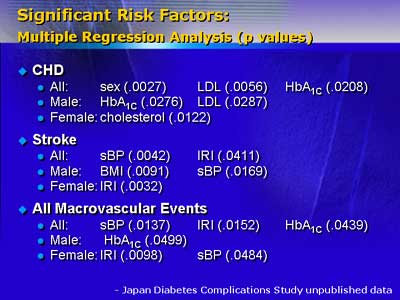

4年間の心血管イベントの解析より、虚血性心疾患の発症にはLDLコレステロールとHbA1Cが重要な危険因子であり、脳血管障害においては血圧と空腹時インスリン値が有意な危険因子であることを示した。さらに本研究よりLDLは140mg/dl以下、理想的には100mg/dl以下にすべきこと、収縮期血圧は150mmHg以下に、理想的には130mmHg以下にすべきことを提案した。

博士は日本と欧米との生活習慣の違いに基づく日本の虚血性心疾患の低い発症率を強調して、糖尿病における動脈硬化予防の為には生活習慣の是正が極めて重要であると結論した。

西洋:Nesto博士は、糖尿病患者の循環器疾患が予後不良であることを多くの研究が示していることから、糖尿病への臨床的な関心が飛躍的に高まっていることを述べた。さらに糖尿病における虚血性心疾患の特徴や将来のより良い治療のためにどんなアプローチが現在行われているかについて言及した。

米国における糖尿病罹患率は1990年の4.7%から1998年には6%と60%以上の増加を示した。この糖尿病人口は日本と同様に大きく、さらに増加し続けている。

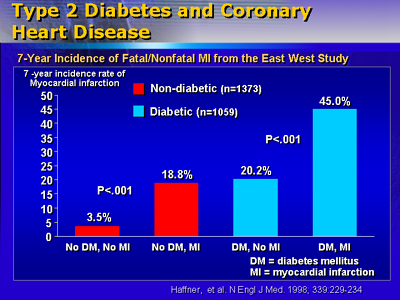

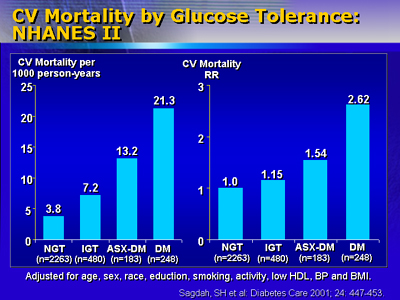

博士はいくつかの報告を示して、糖尿病が虚血性心疾患における予後不良因子であることを強調した。ある研究は2年間のフォローアップの後、糖尿病患者の生存曲線は非糖尿病の虚血性心疾患患者と同等であることを示した。GUSTO2B研究においても糖尿病が予後不良因子とされており、糖尿病患者の予後は心筋梗塞の大きさや心電図のST変化などにかかわりなく不良であった。またIGTの予後もまた糖尿病と同様であることを述べた。

次に、HbA1Cが8%以上の15〜34歳の1,000人以上の患者における病理所見について述べ、45%の患者において右冠動脈の5%以上にfatty

streakを認め、16%が粥腫病変を有することを述べた。明らかに、動脈硬化病変は糖尿病と診断される以前に始まり、進行していることを示した。

糖尿病患者における心血管造影に基づく最近の結果は、動脈硬化の拡がりは大きいものの、その狭窄は軽く、25%以下の狭窄が多いことを示した。完全な閉塞までゆっくりと進行するということではなく、最近の進行性の病態こそより危険な病態であり、血栓や塞栓の形成により急性心筋梗塞に至ることを示した。

博士はつづいて糖尿病患者の病態の特徴の1例として、炎症マーカーであるCRPをあげ、10年以上の罹病期間のある2型糖尿病ではCRPがより高値であることを紹介した。CRPの上昇は血栓をおこしやすい病態ととらえられ、脳卒中や心筋梗塞の危険因子となりうるとした。

さらに糖尿病における神経障害に基づく質的異常について言及した。Positron emission

scanを用いて自律神経障害について解析したグループは、心筋梗塞を発症していない糖尿病患者のパターンが、すでに心筋梗塞を発症した非糖尿病患者と同等であることを報告している。

博士は、動脈硬化の既知の危険因子を全て調整した後でも、糖尿病患者の心筋梗塞に基づく死亡は非糖尿病患者の2倍であると述べた。血栓傾向、自律神経障害、あるいは未知の要因などが糖尿病患者の予後不良に関与していると推測している。糖尿病における病態生理を知ることによって今後の適切な治療が開発されることを期待した。

博士は心血管造影に回されてくる糖尿病と診断されていない患者の約50%にIGTや糖尿病を見出すことを示して、臨床医は虚血性心疾患に対すると同様に糖尿病に十分な関心を持つべきであると結論した。

|