|

まず始めにBashore博士は、関連のあるガイドラインがAmerican College of Cardiologyのウェブサイト

(www.acc.org)で利用可能であることに触れた。

初めのトピックスは、血栓溶解療法に代わるprimary PTCAの使用である。適応基準は、持続する胸痛、心原性ショックといった症状が生じてから12時間以内である場合と、血栓溶解療法が禁忌な場合である。

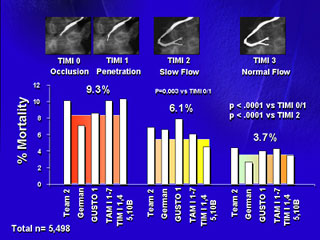

Rescue PTCAは一般的に心筋梗塞領域の責任血管の冠動脈造影における造影遅延がTIMI分類で2度以下の場合、もしくは持続する虚血や血行動態が不安定な場合である。博士は、現在のガイドラインでは、血栓溶解療法後初めの48時間後にルーチンの冠動脈造影は推奨していないことを説明した。

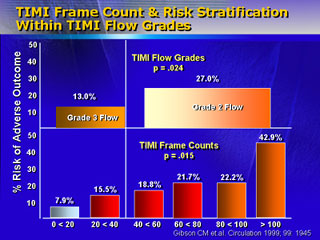

博士 は、冠動脈造影による造影所見から予後を判定することについて多くのことを言及した。TIMIフローレイト(TIMI flow

rate)もしくはフレームカウント(flame count)によって灌流の程度を評価することができる。フレームカウントは、標準化した結果を簡単な指数にする試みがなされている。フレームカウントは造影コントラストがpreselected

landmarkに到達するのに必要な時間を意味し、TIMIフローレイトよりも予後を占う上でより強力な指標であると思われる。

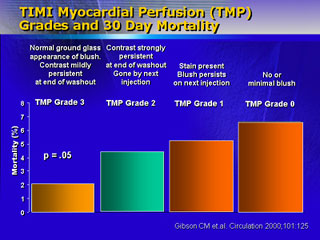

他の心筋梗塞後の予後を評価する方法には、TIMI心筋灌流分類 (TIMI myoperfusion grades)がある。この分類では、Grade

0 (完全閉塞もしくはわずかに造影されるもの)からGrade 3(造影遅延の伴わない正常造影)に分類され、その間のgradeは微小血管における造影遅延を反映している。

ハイリスク患者は、一般的に心筋梗塞後のリスク判定のために冠動脈造影を行うべきである。ハイリスク患者とは、75歳以上の患者、Killip

II〜IVの患者、non-ST-T infarctionもしくは新たに出現した左脚ブロックを有する患者、糖尿病を有する患者、cToroponin

I が1.5 ng/mL以上、もしくはBNPレベルが高い患者である。

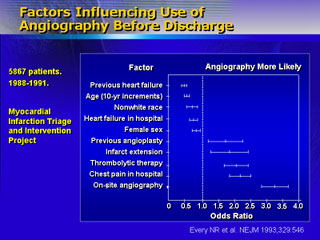

博士 は、リスク評価のガイドラインは医者の柔軟性を促進すると説明した。さらに、女性や高齢者を含むある患者層では冠動脈造影が期待されている頻度よりもなされていないことを示唆する調査結果に注目し、また、そういう患者がいることに気付くよう注意を促した。

最後に博士は、近年、特に2000年と2001年に報告された数多くの研究により、死亡率を元にした侵襲的な心臓カテーテルによる治療戦略が明らかなトレンドであることに言及した。

|