| 経皮的冠動脈インターベンションの後、再狭窄が今も依然として主要な問題となっている。特定の病変や患者群によっては再狭窄の発生頻度は50%に及ぶと報告されており、これを有効に阻止することが出来る新しい治療法の開発が続けられている。

Holmes博士は再狭窄の防止に関して今までに行われたものの中で最も大規模な臨床試験の報告を行った。この試験はPRESTO(Prevention

of Restenosis with Tranilast and its Outcomes:トラニラストによる再狭窄の予防とその結果)と呼ばれるもので、異なった国から11,500例の患者が登録された。

前臨床研究におけるモデルではトラニラストが内膜の増殖と血管平滑筋細胞の遊走を減少させることが示された。ヒトにおける小規模のパイロット試験では本薬がバルーンによる血管形成、ステント留置及び直接的アテレクトミーの後に生じる再狭窄を劇的に減少させることが示唆された。

このエビデンスに基づいて、多くの患者がプラセボ、または低用量と高用量のトラニラスト治療に無作為に割り付けられ、1〜3ヵ月投与が続けられた。試験に登録するための主要な条件は経皮的冠動脈インターベンションを受け、うまくいったということである。ほぼ半数の患者は不安定狭心症を持ち、25%は糖尿病であった。多くの患者は重症の病変を持っており、何人かは慢性完全閉塞であった。

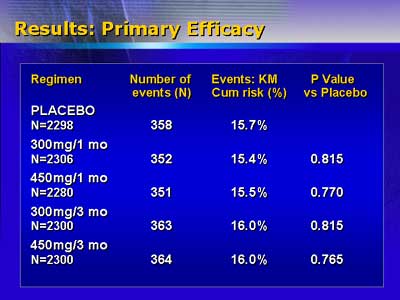

試験の主要エンドポイントは9ヵ月目における重大な有害心臓イベント(総死亡、心筋梗塞、虚血原因血管に対する再還流法の実施)である。これらのイベントが30%減少すれば臨床的に意味があると想定された。しかしながら、イベントの累積リスクはプラセボ群とトラニラストが投与された4つの群で15.4〜16%と差がみられなかった。

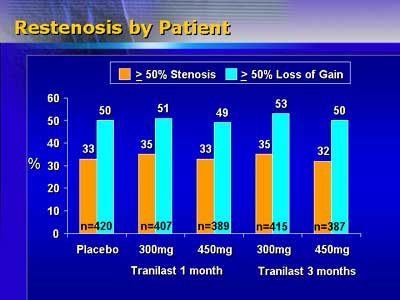

トラニラスト治療によって再狭窄の減少はもたらされなかった。2,000例以上の患者を組み入れた血管造影によるサブスタディーにおいても、再狭窄率は32%〜35%であった。9ヵ月目において、心筋梗塞は1.4%の患者、死亡は1.2%の患者に認められた。

これらの結果は期待はずれであったが、博士はこの試験は心臓インターベンションの現状に関する先例のないデータベースを提供するものとなった、と語った。この試験のスポンサーは、新しい治療戦略を同定するための基礎となる特定の患者群を検討することを奨励している。

この試験で患者の登録は極めて早いスピードで行われたので(1ヵ月約1,000例)、このデータベースは過去1年半における心臓インターベンションの現状を詳細に総括するものといえる。

おそらくトラニラストは局所ドラッグデリバリー法を用いることによってより有効に作用すると考えられる。博士によると、このテーマは日本の研究で取り上げられており、まもなく実際に開始されるものと思われる。

|