|

小児の躁病の存在は従来疑われ続けてきた。これが病態の過小評価や子どもを躁うつ病と診断することへの躊躇につながる悪循環を形成してきた。

病像や経過の点では多幸感よりもむしろ「感情の嵐」ともいうべき攻撃的な気分の暴発が遷延化するのが特徴的で、ADHDや行為障害の興奮と誤診しやすいと警告する。具体的には、焦燥(怒る、不機嫌、つむじ曲がり、不遜、威嚇など)、爆発(しばしば、長く、破壊的で、攻撃的)、幻惑的(ぶらぶら、馬鹿げた、ハイな、「薬中」みたい、発作的に笑う、クラスの道化者)など躁的である。その一方で、抑うつ的(悲しい、楽しめない、独り沈んでいる、死にたい、自己破壊的)でもあり、非定型混合状態を呈している。症状の重複は少なくないため、ADHDとの鑑別は体系だった評価方法を要する。

Wozniak博士は1991年から1995年の間に紹介された262人の子どもから12歳以下で躁病を呈した43人(16%)、ADHDの164人(79%)を抽出し、病像や経過、治療結果のデータを集積した。

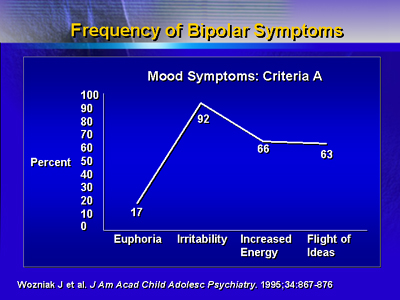

躁病群の気分症状は、やはり多幸感よりも焦燥感・易刺激性が目立った。多幸感や誇大感の代わりに、小児期では挑戦や反抗として表現される点も指摘された。

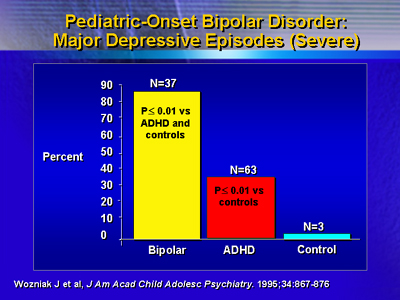

ADHD群との比較では大うつ病エピソードの出現頻度が有意に高く、気分障害の要素が明らかに異なる点が示された。小児期発症の双極性障害とみなされる。

双極性障害群は43人中42人がADHDの重複診断を受けた。躁病を伴わないADHD群との比較では、上記大うつ病エピソードのみならず、精神病、全般性不安障害、行為障害、反抗挑戦性障害等の多くの病態の合併率で、双極性障害が有意に高率を示した。

入院率も双極性障害が圧倒的に高かった。

治療に関しては、小児期発症の双極性障害がこのように多くの合併を伴うことから、まず躁病/精神病を、次にうつ病を、そして不安やADHDの優先順位とする。難治のため、他剤併用とは異なる複合薬物療法がしばしば必要となり、感情調整剤が主剤となり、抗精神病薬を加えることが有効である。

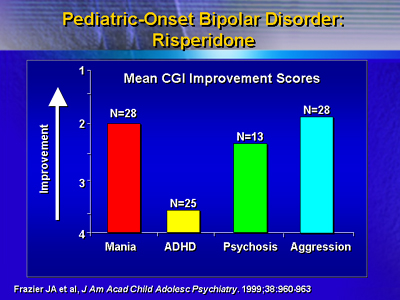

小児期発症の双極性障害28人に対するリスペリドンの有効性を調べたオープン試験の結果は、ほぼ1ヵ月以内に82%の患者に躁病や攻撃性を抑制する効果が認められた。しかし、合併するADHDへの効果は少ない結果となった。EPSは出現せず、忍容性に優れていた。

オランザピンの有効性を調査したオープン試験もあり、双極性障害患者の躁病、うつ病、精神病のいずれも有意に改善した。有意な体重増加を除いて、高い忍容性を示した。非定型抗精神病薬が、主剤の感情調整剤と共に重要な選択薬となることが示唆されつつある。

レポーター:

緑誠会光の丘病院理事長・院長 馬屋原 健

|

|