|

双極性うつ病はしばしば通常の気分安定薬と抗うつ薬で治療されているが、抗うつ薬は躁病や病相の頻回化を誘発して双極性障害の経過を悪化させることが知られている。頻回交代型双極性障害の症例の25〜50%において、抗うつ薬投与の結果病相の頻回化が生じたと考えられている。このため、リチウムやdivalproex、lamotrigineの単剤に抗うつ薬を付加することが臨床的に価値があるかどうかは不明である。

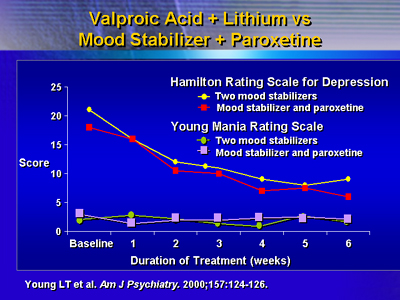

Ghaemi博士は、最近の研究で双極性障害患者を気分安定薬単剤で治療した群と気分安定薬・抗うつ薬併用で治療した群を比較した。6週間の二重盲検試験において、患者は2群に分けられ、一方の群ではバルプロ酸とリチウムが投与され、他方の群では気分安定薬とパロキセチンが投与された。両群ともに精神症状はヤング躁病評価尺度およびハミルトンうつ病評価尺度を用いて評価された。

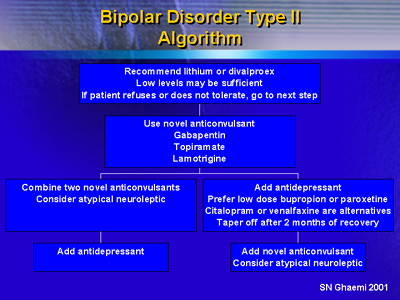

その結果によれば、両群の反応率は同様であった。このデータから、抗うつ薬が治療反応性を向上させることはないとGhaemi博士は結論している。同博士は双極性障害の治療においては複数の気分安定薬を使用することを推奨している。しかし、自殺傾向のある症例には常に抗うつ薬を投与する。抗うつ薬の選択は、躁転を誘発する可能性の低さに基づいている。Ghaemi博士は三環系抗うつ薬(TCA)よりも選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)の投与を推奨している。特に、他の抗うつ薬を使用する前にパロキセチン、bupropion、citalopramを投与すべきである。2ヵ月間の寛解状態の後、抗うつ薬は漸減・中止する。2種類の漸減法が無効であった症例には抗うつ薬を継続投与する。Ghaemi博士は、双極性障害患者における博士自身の抗うつ薬の使用率を20〜50%としている。

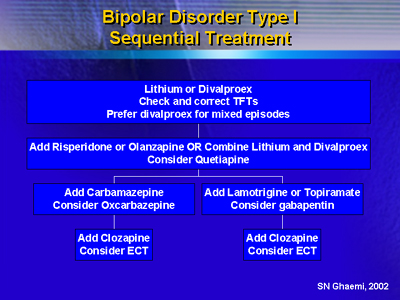

Ghaemi博士はこれらの情報を2つのアルゴリズムを用いて呈示した。その一つは双極性I型障害の長期的治療において臨床家の一助となるよう作成されている。

もう一つは双極性II型障害の長期的治療の指針を示している。

レポーター:

Andrea R. Gwosdow, PhD

日本語翻訳・監修:昭和大学横浜市北部病院精神神経科助手 大嶋明彦

|

|