|

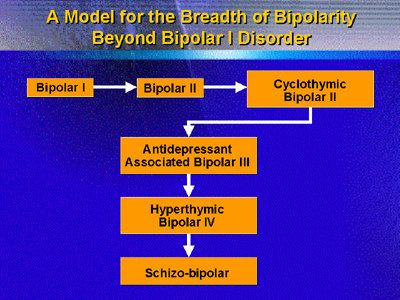

Akiskal博士は軽躁状態や躁状態を伴う、うつ病という概念は非常に古い文献にも見出せると冒頭で述べている。反復性のうつ病エピソードを含む、現代の躁うつ病のモデルを作り上げたのはKraepelinである。最近数十年間の研究により、双極I型障害の患者がしばしば精神病症状を伴うことが示され、気分障害の概念はこのパラダイム(現在は双極I型障害と診断される)から拡張している。

Akiskal博士は双極スペクトラムの多くは、比較的数の少ない双極I型障害よりはむしろ双極II型障害と関係があると主張している。彼は、まずこのスペクトラムの広がりを明確に規定する、病像と精神病理を定義することが主な臨床的課題であり、これにより疾患の理解と治療に関する研究が進むだろうという。

博士は双極II型のスペクトラムに含まれる患者を同定することが重要であると、以下の理由から考えている。第一に、この疾患の罹患率は非常に高く、25%にも及ぶ可能性がある。第二に、同定することで、うつ病とみなされて抗うつ薬を投与されるのではなく、気分安定薬を投与するという適切な治療が行える。(ここである患者の例が引用されている。この患者はうつ状態にあり、抗うつ薬である程度効果が得られたものの、その後落ち着かない感じや「興奮する」感じを訴えた。気分安定薬の投与により長期間の効果が得られた。)さらに、不正確な診断や不適切な治療により、自殺に至る率が高まるかもしれないと述べている。

博士は、双極II型スペクトラムの診断の手がかりとなる臨床的特徴を示した。

双極II型スペクトラムに共通する臨床的特徴

・ |

気質や、パニック障害その他の気分障害以外の疾患も含めた、強い家族歴 | ・ | 若年での発症、女性では産後の発症 | ・ | 気分の循環性、混合状態、またはうつ病エピソード期間中の2日以上の軽躁状態の既往

|

|

|

うつ病の治療が3回不成功に終わった場合、上記のいずれかの項目に該当する患者には特に、双極II型スペクトラム障害の診断について検討し、これに応じた治療を施してみるべきであるとAkiskal博士は考えている。

臨床的エビデンスを超えて、最近では数多くの遺伝連鎖研究がなされている。博士は精神分裂病に関与する遺伝子と双極性障害、特に双極II型に関与する遺伝子の関連を示唆する報告に注目している。

まとめとしてAkiskal博士は、双極スペクトラムについての全体的な印象を述べている。これは精神の病的な活性化として捉えられ、感情の調整力を失った状態に恐怖、不安、パニック、精神病症状などの要素が伴っていることが特徴であるという。

レポーター:

Elizabeth Coolidge-Stolz, MD

日本語翻訳・監修:昭和大学藤が丘病院 山下さおり

|

|