|

精神分裂病の長期予後は性別、発症年齢、未治療の期間や共存する精神疾患など様々な因子によって異なる。性別に関しては、女性の方が男性より長期予後が良好であるが、この理由は明らかでない。発症時期がより遅い患者は長期予後が良い。発症時期が早期で、認知、知的能力が障害されると長期予後は不良である。

Schooler博士は共存する精神疾患や症候群の診断が重要であるという。精神分裂病に共存しやすい精神疾患は不安障害、うつ病、物質使用・アルコール依存が挙げられる。これらの共存があると治療や予後に悪い影響が生じやすい。Schooler博士は共存する精神疾患を見逃してしまう主な理由としてDSM-IVの、精神分裂病の操作的診断を指摘している。これに従うと、治療者は不安障害やその他の障害でなく、精神病性障害に誘導されてしまうという。精神分裂病に共存する精神疾患を診断する際にはこのことに注意する必要がある。

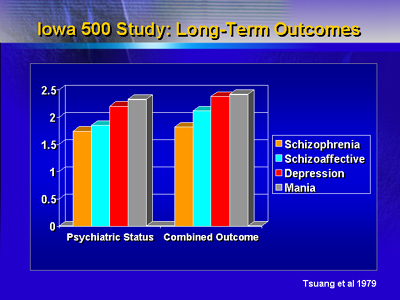

Schooler博士によると、共存する精神疾患のある精神分裂病の長期予後に関する情報は限られている。実際、多くの予後研究で、共存する疾患のある患者は除外されている。Schooler博士はアイオワ州立病院で行われた長期(30〜40年)予後のデータを呈示している。患者は入院当時のカルテに基づいてグループ分けされた。調査の結果、精神分裂病患者の予後が最も悪かった。精神分裂病の患者は躁病、うつ病、分裂感情障害の患者よりも悪い経過をたどっていた。

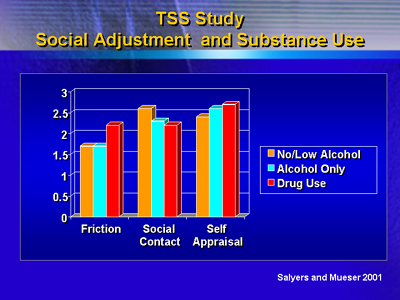

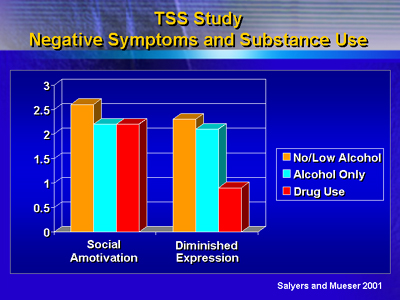

Schooler博士は精神分裂病に物質やアルコールの乱用・依存が共存することの重大性を強調している。統計的には精神分裂病患者の25〜35%が物質乱用・依存を抱えている。生涯でこれを併発する精神分裂病患者は50%にも達するという。Schooler博士は精神分裂病患者を物質・アルコールの使用を伴う群と伴わない群に分け、治療、心理社会的アプローチの効果を比較したデータをTSS(精神分裂病の治療ストラテジー)研究から採用している。これによると物質使用のある患者の方が社会的機能は良好であった。

これらの精神疾患が共存する精神分裂病患者は共存のない患者に比べ、自分たちの人生への満足度が低い。

共存する精神疾患のある精神分裂病患者は、共存する疾患の治療を受けることができる。治療者は、共存する精神疾患によって抗精神病薬の効果が影響を受けることを注意しておかなければならない。さらに、心理社会的アプローチは、共存する疾患の有無で異なるのかもしれない。Schooler博士は、治療者は精神分裂病患者の話に耳を傾け、患者に脅威を与えないように質問をし、ラポールと良好な治療関係を形成すべきであると述べている。

レポーター:

Andrea R. Gwosdow, PhD

日本語翻訳・監修:昭和大学藤が丘病院 山下さおり

|

|