|

血漿ナトリウム利尿ペプチド値は急性心筋梗塞後の予後と左心室機能に関して臨床的に適切な情報を提供し得る。これまで研究者たちはいくつかのナトリウム利尿ペプチドを研究してきた。しかし、これらのペプチドの相対的な予後予測因子としての価値を示す直接的な比較はほとんどなされたことがなかった。

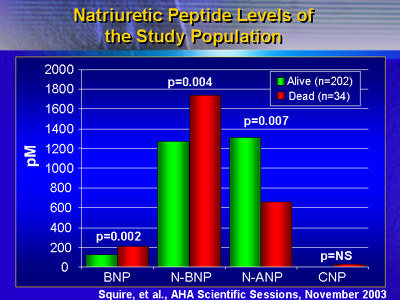

Squire博士とその同僚らはBNP、N-BNP、N-terminal心房性ナトリウム利尿ペプチド(以下N-ANP)とC-typeナトリウム利尿ペプチド(以下CNP)をこの度比較検討した。その結果、複雑病変をもつ急性心筋梗塞後の死亡、再梗塞、入院を予測する上でのこれら4つの異なるナトリウム利尿ペプチドの価値が示された。

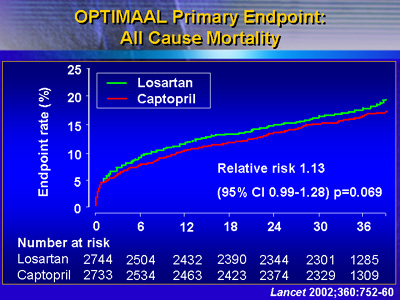

解析はOPTIMAAL(Optimal Trial in Myocardial Infarction with the

Angiotensin II Antagonist Losartan)の神経体液性因子のサブスタディの一部である。研究の主な目的は、急性心筋梗塞後に心不全あるいは左心室機能不全をもつ患者におけるロサルタンとカプトプリルの効果を比較することであった。

神経体液性因子のサブスタディにおいて、研究者達は236人の患者のナトリウム利尿ペプチドを手に入れることができた。このうち121人がロサルタンを投与され、115人がカプトプリルを投与された。彼らは採血を急性心筋梗塞後任意時と1ヵ月後、1年後、2年後に行った。

平均フォローアップ期間は958日間であった。心筋梗塞後最初の30日以内の死亡が14例あった。さらに梗塞後30日以降の死亡例が20ほど発生した。再梗塞は40例で、入院は134例であった。

ペプチドの一時的な放出

研究者たちは心筋梗塞後これら4つのペプチドの分泌パターンが大変異なることに気付いた。このことはナトリウム利尿ペプチドが同じ刺激に従って出現する仲間の物質ではないことを示唆している。

BNPとN-BNP濃度はともに急性心筋梗塞発症2、3日以内が高値であった。そして1ヵ月時と1年時に規則的な急減少があった。

N-ANP濃度は異なるパターンを示した。循環血中濃度はベースラインと1ヵ月の間で有意に上昇した。その後1ヵ月から1年の間にいく分か減少したが、翌年にかけては有意に減少した。

対照的にCNP濃度はベースラインから1ヵ月にかけては安定したままであったが、その後1年間にわたって有意に減少し、2年目にはわずかに上昇した。

死亡率

Squire博士によると、ベースラインでのBNPとN-BNP濃度はそれぞれp値が0.001と0.004で30日目の死亡の強い予測因子であった。ベースラインのN-ANP濃度もまた予測因子としての傾向があった(p=0.012)が、ベースラインのCNP濃度にはその傾向はなかった。30日後の死亡を予測するベースライン値はN-BNP(p=0.05)のみであった。

再梗塞

いずれのペプチドもフォローアップ期間中の再梗塞を予測し得るものではなかった。

フォローアップ期間中の入院

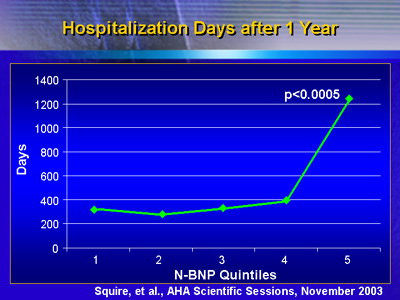

ベースラインと1ヵ月時のペプチドの値はその後の入院日数を予測し得なかった。しかし、1年時のN-BNP濃度は入院日数の力強い予測因子であった(p<0.0005)。

さらに、N-BNPあるいはN-ANPが中間値以上であった患者の平均入院日数が多かったが、この所見は統計学的有意には至らなかった。

治療と予後

Squire博士によるとベースラインから1ヵ月にかけてのN-BNPの変化が強い予後予測因子であった。1ヵ月を過ぎて順調に経過した患者では、合併症の起こった患者に比べてN-BNP値が有意に減少した。Squire博士は、この所見は間接的にN-BNPが心不全の治療効果判定因子かもしれないという日本の研究者の主張を支持すると言う。

つまり、これらの結果はベースラインのBNPとN-BNP値が複雑病変をもつ急性心筋梗塞患者の死亡や予期せぬ再入院を強く予測すると示唆する。ベースラインから1ヵ月にかけてのN-BNPの変化もまた合併症の強い予測因子である。特に期間中N-BNP値の変化がほとんどない患者は最悪の予後となる。

BNPとN-BNPはともに心不全あるいは左室機能不全をもつ急性心筋梗塞患者の一貫した力強い予後予測因子であるようだ。これらのペプチドの血漿濃度を測定すれば、患者をさらにハイリスクグループや超ハイリスクグループに分類する手助けとなるかもしれない。いつの日か内科医がより集中的で積極的な治療を必要とする患者を同定するためにBNPやN-BNPを用いる日が来よう。

|