|

AHAの統計によれば、米国では、初発、再発を含めて毎年60万人が脳卒中に罹患している。脳卒中は第3番目に多い死因である。また米国では長期的な障害をもたらす主要な原因で、460万人の脳卒中後生存者がいる。

脳卒中発症の確立した危険因子は、心臓血管疾患を進行させる標準的な危険因子を含んでいる。喫煙は、虚血性脳卒中発症の危険を90%も上昇させる。喫煙の中止により脳卒中発症の危険性を大きく減少させることができる。

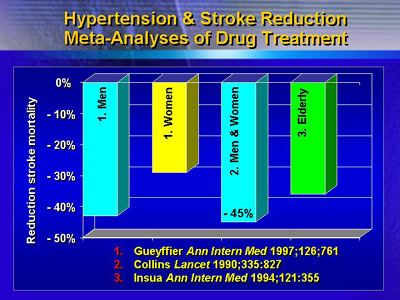

高血圧症は、少なくとも脳卒中発症の危険度を2倍に上昇させるが、西側諸国ではそれに対する加療は十分になされていない。米国人の27%に高血圧症があるが、そのうちわずか23%しか治療によって目的とされるレベルに達していない。高血圧症の投薬治療は他の危険因子にかかわらず、脳卒中による死亡を45%も減少させることができる。

糖尿病は脳卒中発症の危険度を40〜70%上昇させる 。しかし、いくつかの無作為試験では、血糖コントロールはその危険度を減少させることができなかった。しかし、糖尿病患者は他の危険因子の罹患率が高く、Heart

Outcomes Prevention Evaluation(HOPE)試験では、血圧コントロールのためにramiprilを内服した糖尿病患者では、脳卒中発症危険度が33%減少した。

心房細動は高齢者における脳卒中発症の重要な危険因子である。あるメタ解析では、ワルファリンが心房細動患者における脳卒中発症の危険度を61%減少させることを示している。

総コレステロール値は脳卒中発症の危険因子であると推定されている。18の試験および他のコホート試験のメタ解析では、総コレステロール値は脳卒中発症の危険度を改善も増悪もしなかった。しかし、これはすべてのタイプの脳卒中に対しての結果である。Multiple

Risk Factor Intervention Trial(MRFIT)では、総コレステロール値と出血性脳卒中の間には逆の相関があったが、一方、総コレステロール値の高い人は、虚血性脳卒中発症の危険度が最も高値であった。

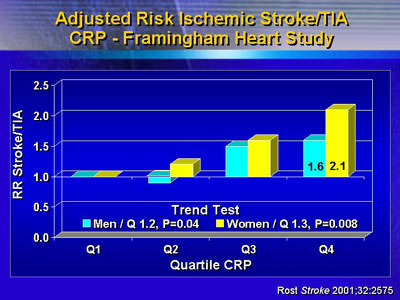

西側諸国の研究者は、最近患者の脳卒中発生の危険度を評価するのに臨床所見下の疾病マーカーを使用することが多くなっている。例えばFramingham

Heart Studyでは、炎症マーカーのC-reactive protein(CRP)を見て、定量関係を見つけた。その経過ではCRPが高ければ脳卒中の危険度はより高くなった。最もCRPの高い四半数については、危険度がほぼ2倍になった。

脳卒中の疫学において、東洋と西洋の間には多くの重要な違いがある。例えば、出血性脳卒中の割合は、西洋では15%であるが中国では30%にまで上る。動脈硬化・血栓性の脳虚血が西洋においてより一般的である一方、東洋においてはラクナ虚血がより一般的である。危険因子として、西洋では糖尿病が増加しているが、東洋では喫煙が増加中である。

しかし、相違点よりさらに多くの類似点がある。脳卒中は共通の先行過程を有しており、また大部分は改善可能な危険因子による。それは多くの場合予防可能である。重要なことは、西洋にしろ東洋にしろ、この疾病の発生率を大きく減少することができると思われる喫煙の中止など危険因子の改善が十分になされていないことである。

レポーター:Andrew Bowser

日本語翻訳・監修:京都大学大学院医学研究科循環病態学 竹中洋幸

|

|