|

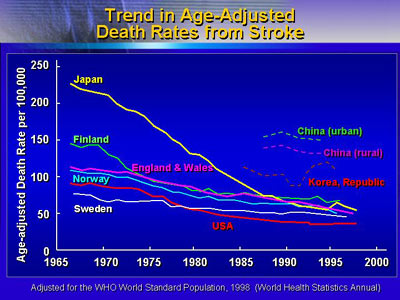

1965年にWHOが発表した統計によると、日本における年齢調整後の人口10万対脳卒中死亡率は200人以上であり、スウェーデンや米国などの欧米諸国と比べるとはるかに高い数値であった。

日本の人口動態統計によると脳卒中死亡率は1965年から1990年の間に急速に減少し、その後横ばい状態を続けている。これは主として脳出血による死亡が減少したことに起因する。現在では日本における脳卒中発症率は欧米諸国と比べ特に高いということはない。

日本における脳卒中死亡率の著明な減少にはいくつかの要因が挙げられる。致死性の脳卒中が減少したことは高血圧管理の向上や栄養改善が寄与していると考えられるが、急性期の脳卒中における医療の質が向上したこともその背景にあると考えられる。

日本はラクナ梗塞をはじめとする特定の脳卒中の病型においては欧米よりも発症率が高い。日本で実施された一般住民を対象にしたある大規模長期疫学研究で発表された脳卒中の病型別発症率によると、1961〜1993年のラクナ梗塞の発症率は45%であった。また、1978〜1991年に実施された入院患者を対象にした別の研究結果においてもラクナ梗塞の高い発症率が確認されている。ちなみに米国とスイスで過去に報告されたラクナ梗塞の発症率は12〜20%である。脳出血の発症率は住民調査で20%、入院患者調査で22%であった。米国とスイスでは11〜12%である。

脳卒中の各病型の発症率は時代とともに変化している。アテローム血栓性梗塞や脳塞栓の発症率が上昇し、ラクナ梗塞が減少してきたというデータもある。

前述の住民対象疫学研究は福岡市に隣接した久山町という町で長期間継続して実施されている前向き観察研究である。この研究は同町の人口が約6,500人だった1961年から行われ、現在も続いている(現在の人口は約7,500人)。40歳以上を対象に研究集団を時期的に3つに分け実施された調査成績がある。調査期間を通して死亡した住民の約80%に対して剖検が行われ、死因の確認がなされている。

脳卒中の発症率は第1集団と第2・3集団との間において有意に減少し、虚血性心疾患の発症率には変化がみられなかった。脳卒中の病型では第1集団から第2集団にかけて脳梗塞、脳出血ともに減少した。クモ膜下出血の発症率には変化がなかった。

|

心血管病発症率の時代的変化

(久山町3集団、40歳以上、追跡各8年、性・年齢調整)

| |

第1集団

(1961〜69年)

n=1,618 |

第2集団

(1974〜82年)

n=2,038 |

第3集団

(1988〜96年)

n=2,637 |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

発症率:対1,000人年

|

(藤島正敏:1999年) |

| * p<0.05 vs. 第1集団 |

|

|

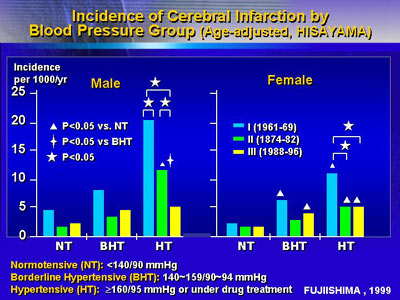

久山町研究ではさらに高血圧のレベル別(正常・境界域高血圧・高血圧)に脳梗塞の発症率を比較している。男女ともに血圧レベルが高くなるほど脳卒中発症率は上昇した。

高血圧の頻度は第1集団では男性28%、女性24%で、男性については第2集団で24%、第3集団23%と著しく減少したが、女性については第2集団で24%、第3集団で21%と有意な変化はみられなかった。

代謝異常の頻度は脳卒中発症が減少したにもかかわらず上昇した。肥満の割合は第1集団では比較的低かったものの、第2・3集団では著明に上昇、同様に高コレステロール血症と耐糖能異常の頻度も増多した。

ラクナ梗塞の発症率は血圧レベルによって異なっていた。降圧剤を服用していない血圧140/90mmHg以上の住民のラクナ梗塞の発症率は有意に高かった。

多変量解析によって脳卒中の危険因子はその病型によって異なることがわかった。喫煙はラクナ梗塞においてのみ有意な危険因子となり、加齢と収縮期血圧上昇のみがアテローム血栓性脳梗塞の有意な危険因子であった。男女差による差は特にみられなかった。男性についての調査結果は以下の通りである。

|

多変量解析による相対危険度と95%信頼限界

(脳梗塞とその病型別の相対危険度、男性、久山町研究)

危険因子 |

脳梗塞

n=144 |

ラクナ梗塞n=81 |

アテローム

血栓性

n=29 |

脳塞栓

n=31 |

| 年齢 |

2.2** |

2.2**

|

2.7**

|

2.2**

|

| 収縮期血圧 |

1.2** |

1.2**

|

1.3** |

|

| 左室肥大 |

1.6* |

|

|

|

| ST低下 |

2.6** |

3.7** |

|

|

| 心房細動 |

3.7** |

|

|

17.8** |

|

耐糖能異常 |

1.5* |

2.0**

|

|

|

| 喫煙 |

|

2.2

|

|

|

| 年齢以外のすべての危険因子は逐次変数選択法

数値は相対危険度

** p<0.01

* p<0.05

・ 年齢は10歳高齢化に伴う危険度

・ 収縮期血圧は10mmHg上昇に伴う危険度

(谷崎弓裕、他:Stroke 2000;3:2616)

|

|

久山町研究は、時代に伴う日本における脳卒中の特徴に関して貴重なデータを提供している。日本人のライフスタイルは欧米化してきたが、脳卒中の危険因子や臨床的側面はまだ欧米化してはいないことがわかる。

| 日本語翻訳・監修: |

国立循環器病センター名誉総長 |

| |

久山町ヘルスC&Cセンター長 |

| |

尾前照雄 |

|

|