|

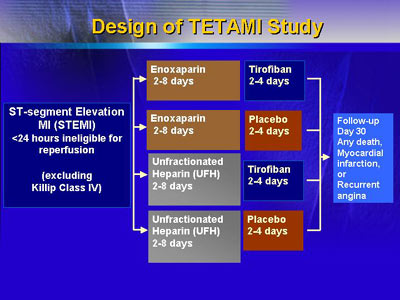

TETAMI試験の第一の目標は、症状出現後12時間以内に再灌流療法が開始できなかった患者において、低分子ヘパリンであるenoxaparinがヘパリンと比較して有利であるかどうか調べることであった。第二の目標は血小板IIb/III受容体遮断薬であるtirofibanが、同じ患者グループにおいてプラセボと比較した際の有益性を評価することであった。

したがって、この試験計画には4つに分けられたグループにおいて厳格な治療管理が必要であった。最終的に、この研究には1,224人の患者が登録された。4つのグループは、病気の程度など重要な点においては同等であった。平均年齢は約63歳で、対象患者群は再灌流療法を受ける典型的な患者群よりやや高齢であった。登録時のQ波の存在は66%を超えており、このことは実に心筋梗塞の急性期を過ぎていることを示していた。治療までの平均時間は、症状出現後16~17時間であった(試験への登録は発症後24時間以内)。再灌流療法が行われなかった主な理由は、大抵は到着の遅れ(症状発症後12時間以上経過)であった。しかしながら一部の患者は、12時間以内に病院に到着しながらも、最初の施設で再灌流療法が実施できないために紹介されてきた患者であった。

結果解析によると、主要な臨床的エンドポイントにおけるイベント発症率は、ヘパリン使用群で17.3%であり、enoxaparinの使用群では15.4%であった。Tirofibanのエンドポイントにおけるイベント発症率は16.6%で、プラセボ治療群の16.4%と比べやや多いものの有意差は認めなかった。

|

TETAMI:30日後の結果

| 終了時 |

Enoxaparin |

Enoxaparin

+

Tirofiban |

ヘパリン |

ヘパリン

+

Tirofiban |

| 割り付けられた患者 |

|

死亡/再梗塞/

狭心症の再発 |

|

死亡/再梗塞 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cohen博士は2つの薬剤において統計学的に同じような結果が得られたことに対し、検討すべき2つの点を明らかにした。まず、研究者らはいくつかのpost-hoc解析を実施したが、これは多数の様々な人々を含む対象グループにおいてサブグループ解析では、一方または両者の薬剤において有用性があるかどうか確かめるためであったと述べた。次に、このように扱いにくい多様性に富む患者グループに対する将来の試験計画において、TETAMI試験の限界を探る議論は有用であると彼は考えた。

研究者らはenoxaparinに関する2つのサブ解析を実施した。KillipⅠ型(小さく、最もリスクの少ない心筋梗塞)の患者では、最終的にはenoxaparinが有益であるかもしれないという結果を見出した。有害事象はenoxaparinで13.5%であったが、それに対しヘパリンは16.2%であった。さらに、発症早期(症状出現後12時間以内)の患者においてはenoxaparinが有益であるかもしれないということを示唆した。

Tirofibanに関するサブ解析では、症状出現後12時間以内に来院した患者においては有益であろうという結果だった。

患者のサブグループに対して結果を定義し評価する努力はさらに、このように多種多様な、ハイリスクの患者群を扱う様々な試験の限界を評価する努力であろう。Cohen博士はTETAMI試験の計画と結果を解釈することは、再灌流療法が選択肢でない患者に対する将来の試験計画への道を示すかもしれないと考えた。TETAMI試験は再灌流療法を受けない患者に対する最初の大きな試験ではあるが、最後の試験ではないだろう。

レポーター:Elizabeth

Coolidge-Stolz, MD

日本語翻訳・監修:京都大学大学院医学研究科循環病態学 大野聖子 |

|