|

炎症はアテローム性動脈硬化症の無症状期に重要な役割を果たしている。動脈硬化初期には炎症性細胞の増殖を伴う。粥腫性プラークを形成しはじめるために、何かが内皮細胞表面に単核食細胞から増殖・補充されなければならない。通常、単核食細胞はこれらの細胞と長時間接触することはない。

今日では内皮細胞に白血球が接着することを可能にしうる一連の分子群があることは広く知られている。そのような分子で特に関心がもたれているものの一つに血管細胞接着分子-1(VCAM-1)がある。内皮細胞は通常VCAM-1を発現しないが、サイトカインのような前炎症性媒介因子(proinflammatory

mediator)がこれらの分子の産生を誘発することができる。

VCAM-1の機能に影響を及ぼす変異のあるマウスでは粥腫形成開始が侵害される。このことにより、これらの分子は粥腫形成初期に実際に重要であることが証明された。

白血球は内皮に接着した後、動脈壁の中への遊走を生じることができる。ケモカイン、つまり走化性サイトカイン(chemoattactant

cytokine)がこの遊走を引き起こす。

とりわけ、単球走化性タンパク質-1(MCP-1)というケモカインがある。MCP-1は単球およびリンパ球両方の重要な走化性因子であるため、非常に関心をもたれてきた。病変が形成されつつある場所において内皮細胞や平滑筋細胞はこのケモカインを産生できる。Libby博士らはMCP-1欠損マウスでは粥腫形成が阻害されることを示した。

接着と遊走によってアテローム性動脈硬化病変自体の発達が進行する。白血球の表現型は、通常の血液単球から組織マクロファージに変化する。変異したリポタンパク質粒子を貪食することを可能にするスカベンジャー受容体も発現する。

マクロファージコロニー刺激因子(M-CSF)は炎症過程において重要な媒介因子と考えられている。内皮細胞はこの重要な単球活性因子を産生することができる。そして、それは人や実験動物の粥腫性プラークに局在化している。

このような炎症過程によって、食事やスタチンを用いた脂質減量のようなアテローム性動脈硬化に対する現在の有効な治療の利点の多くに説明がつく。

冠動脈造影をモニターとしたスタチン研究において、ルーメンサイズの改善の程度と患者の臨床上の恩恵との間には大きな相違が認められる。脂質低下によってルーメンはほんの少ししか改善しないが、臨床上の恩恵はかなりのものである。それゆえ、プラークの機能的な状態というものはルーメンの侵襲のサイズや程度と同様に重要であろう。

脂質低下により、ある特定の病変が急性冠症候群を引き起こすリスクに影響を与えるメカニズムが、コレステロール食を与えたウサギの研究によって明らかにされている。

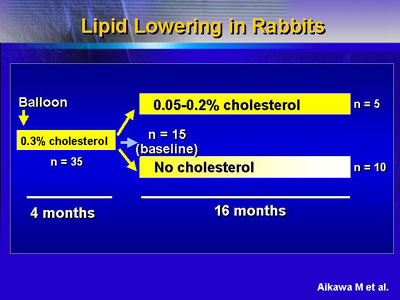

ある実験では、ウサギにバルーン障害と高コレステロール食によって病変を作り出した。16ヵ月間、あるウサギの群にはそのままの食事を与え続け、もう一方の群は低コレステロール食にシフトすることで、高コレステロール血症を低下させた。

実験の前段階における病変の評価としては、平滑筋細胞がルーメンの辺縁に線維性皮膜を形成してプラークの基盤になっていた。病変の脂質コアには豊富なマクロファージが存在した。ウサギのプラークには、プラークを脆弱化させ血栓性の合併症を引き起こすと考えられている酵素コラゲナーゼ(MMP-1)も発現していた。

正常な食事に戻したウサギには抗炎症性の効果が認められた。大半のウサギには、ほとんどマクロファージは存在せず、コラゲナーゼは減少し、相反して、内膜線維は増加し、プラークはより安定化した。加えて組織因子は減少し、血栓形成は減少した。

これらの研究を発展させ、コレステロールが減少すると酸化ストレスが減少することが明らかにされた。酸化LDLコレステロール値も単球の増殖に重要な分子VCAM-1の値とともに減少する。一酸化窒素合成酵素である内皮一酸化窒素合成酵素(eNOS)も減少する。

現在、動物モデルによる予備試験において、食事によりコレステロールを低下させることによって粥腫の微小血管の数が減少することがわかってきている。この課題にはさらなる研究が必要であろう。しかしながら、今のところ、炎症は粥腫形成過程に不可欠であり、脂質低下は抗炎症療法であることがはっきりと証明されてきている。

レポーター:Andrew Bowser

日本語翻訳・監修:京都大学大学院医学研究科循環病態学 谷口良司 |

|