|

2001年の国際的ガイドラインは、患者の病態に応じた抗不整脈薬の投与を勧めている。基礎心疾患がない患者には幅広い選択の余地がある一方、高血圧や、心不全、冠疾患を有する患者には薬剤選択に限りがある。

これらの勧奨は経験的療法から脱却するための重要なステップではある。しかし、これはそれぞれの病状に対し効果的な薬剤を見つけ出すためのものではない。むしろこれは、副作用を減らすためのものといった方がよい。

一つの安全性に対する考え方の例として、torsades de pointesの発生、がある。死亡率が上昇する可能性から、米国やそれ以外の国でも、もはや医師はキニジンを好まない。研究者らは、そのメカニズムがtorsades

de pointesであると推定している。ソタロールもtorsades de pointesを生じるが、その副作用がキニジンでは用量に関係なさそうであるのに対して、ソタロールでは用量依存性に現れるため、より安全な薬剤であるかもしれない。

最近のデータでは、これら2つの薬剤の副作用を抑えるための補助治療が臨床でも有用であろうといわれている。ウサギモデルでは、ベラパミルの使用によってエリスロマイシン起因性torsades

de pointesの危険性がほぼ完璧に取り除かれる。

ある未発表のヨーロッパの試験では、キニジンに合わせてベラパミルの使用を試した。88人のプラセボ群ではtorsades

de pointesがみられなかったのに対し、383人のソタロール治療群では2.3%のtorsades de pointesの発生がみられた。興味深いのは、377人のキニジンとベラパミルの併用群では、torsades

de pointesが全くみられなかったことだ。

| Torsades

de Pointesの発生率:

キニジン+ベラパミル 対 ソタロール

| - |

プラセボ |

キニジン+

ベラパミル |

ソタロール |

| 患者数(人)

|

88 |

377 |

383 |

| Torsades症例 |

0 |

0

|

9 |

| パーセント |

0 |

0 |

2.3 |

Vester

et al., Eur Heart J. Abstr. Suppl. 2002; 4: 486.

|

経験的療法からの脱却に障害となっていることの一つは、多くの試験では心房細動と心房粗動がひとまとめにされていることにある。これは解析に不都合となっている可能性があり、特に新規の抗不整脈薬にとってはそうであると、Falk博士は述べた。

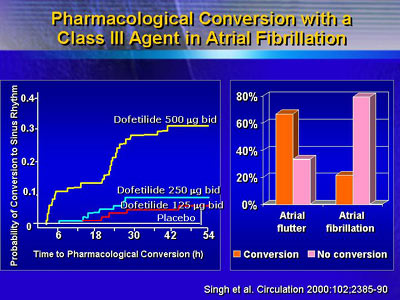

Dofetilideの停止効果と洞調律維持効果の試験から、一つの例が挙げられる。最も効果的な用量では30%の割合で不整脈を洞調律に戻した。しかしながら、不整脈をより詳しく分類したところ、心房粗動では60%であったのに対して、心房細動ではわずかに20%を超えるのみであった。

Dofetilideの試験では、洞調律維持率は最初の数週間で急速に低下していった。その後、洞調律の維持失敗は少なくなっていった。心房細動による心房のリモデリングは早期や急速な停止によるものかもしれない。

ベラパミルは除細動後の洞調律維持に効果を示す。ある試験ではプロパフェノン単独と、ベラパミルとの併用が検討された。プロパフェノン単独群では洞調律維持に失敗した割合が、プロパフェノンとベラパミル併用群に比べてより多かった。

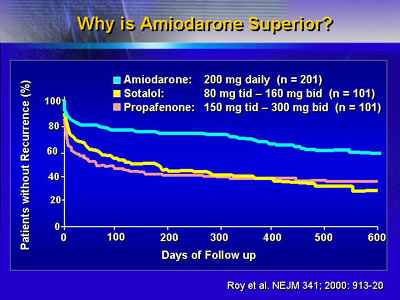

他の試験では、アミオダロン、プロパフェノン、ソタロールでの洞調律維持効果が比較検討された。この試験の初期ではプロパフェノン群とソタロール群では、洞調律維持失敗が同じように急速に生じた。一方でアミオダロン群ではベラパミルとプロパフェノン併用試験と同様に良好な効果がみられた。

なぜアミオダロンがその他の抗不整脈薬に優っていたのかは明らかではない。しかしながら、ある研究者がAHA2002の抄録でアミオダロンはリモデリング予防に効果があると示唆していることより、除細動患者での早期の洞調律維持失敗の予防にも効果があると言えるかもしれない。

さらに最近の研究では、アミオダロンとイルベサルタン併用の洞調律維持に対する効果が試されている。ある試験では、規模が小さく盲検法ではないが、アミオダロンとイルベサルタン併用投与患者に比べ、アミオダロン単独投与患者では再発率が高かったことを示している。Falk博士は、併用療法がアミオダロン単独に比べ、本当に優っているかどうかはいまだにはっきりしない、と述べた。

将来的には、心房細動の抗不整脈治療の役割を再考する必要に迫られるであろう。一つの重要な目標は、補助療法に関する大規模前向き無作為試験を行うことである。

レポーター:Andrew

Bowser

日本語翻訳・監修:京都大学大学院医学研究科循環病態学 小堀敦志 |

|