|

複数の小規模試験で内皮成長因子を用いた遺伝子治療で期待がもてる結果が示されてきたが、この治療の安全性と有効性に関してはまだ確証がない。Euroinject

One試験の目的は安定狭心症を有し他の治療法がすべて試み尽くされた患者を対象にして、このような治療(プラスミドにより運ばれるVEGF-A165を用いる治療)を無作為二重盲検試験で検討することにある。

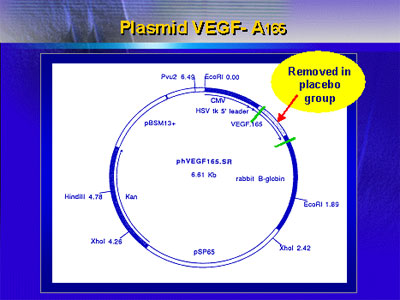

多くの施設から80例の患者が登録された。半分の患者では成長因子を左室で心筋の可逆的虚血が確認された部位に10回注入された。一方、残りの半数でも同じプラスミドが注入されたが、VEGF-165のシークエンスを欠失させたものであった(プラスミド構造の図を参照)。

2つの治療群の患者背景は同一で、平均年齢はおよそ60歳、駆出率はおよそ40〜50%、糖尿病の合併、心筋梗塞の既往、再灌流治療の既往にも差はなかった。

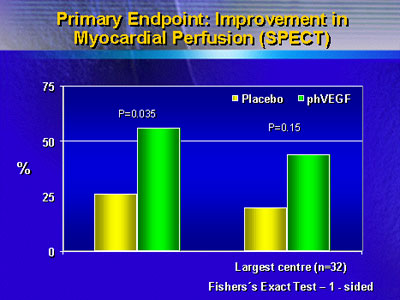

主要エンドポイントはSPECTイメージングにより評価された心室灌流:すべての画像の読影を行った3人の専門家には治療の内容や撮像時期は知らされていなかった(後者はベースラインと追跡中との比較)。副次的エンドポイントは1日当たりの狭心症発作回数やニトログリセリンの服用頻度などの臨床経過であった。

灌流結果がintention-to-treatベースで解析された結果、実薬治療群とプラセボ治療群の間には改善程度に大きな差が認められた。しかし、比較的大きなプラセボ効果も認められた。追跡期間中に冠動脈イベントを発症した患者を除外すると、遺伝子治療の有効性はさらに増大した。

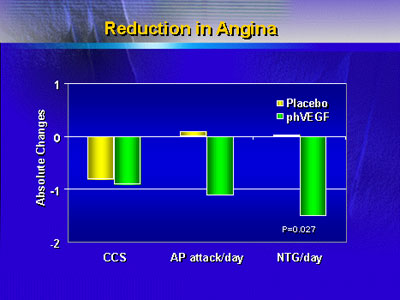

臨床経過の評価でも遺伝子治療の有効性が認められた:ニトログリセリンの1日使用量には有意な差がみられた。1日当たりの狭心症発作回数も減少する傾向がみられた。両者とも実薬治療に有利な所見である。

注入後1週目に両群で恐らく注入に関係する傷害によると思われるが、血漿中の成長因子レベルとCRPが上昇したが、プラセボ治療を受けた患者ではすぐに正常化した。実薬治療群では成長因子レベルは2〜4週間は高値を維持したが、これは遺伝子移入がこれらの患者で確立したことを証明するものである。CRPレベルは実薬治療群で低下し、治療された心筋で遺伝子移入によって炎症過程が引き起こされてはいないことが示された。

追加の解析によって、新しい血管の新生に伴う幹細胞のレベル(CD34細胞)が実薬治療群で注入後に増加したが、プラセボの注入を受けた患者では増加はみられなかった。

結論として、成長因子(特に、VEGF-A165)の心筋内注入によってニトログリセリンの使用などの臨床経過とともに治療部位の灌流が改善した。有害事象を示す所見はなかった。他の試験の所見とともに、遺伝子治療に関しては、将来重症冠動脈疾患患者のルーチンの治療に発展しうるかどうかをさらに検討していく必要がある。

|