|

急性心筋梗塞に際してグルコース、インスリン、およびカリウムの併用点滴を行う治療は1960年代から研究されているが、30日間の死亡率に対する効果に関しては未解決のままである。Glucose-Insulin-Potassium試験(GIPS)は急性心筋梗塞で一次的血管形成術のため一施設に収容された患者を対象にしてこの問題を検討するために計画された大規模でオープンラベルの無作為対照試験である。

この試験には940例の患者が登録されたが、すべてST上昇型の心筋梗塞を有し、入院前24時間以内に症状が発症した患者であった。主な除外基準は入院前に血栓溶解薬による治療が行われた場合、あるいは生命予後を脅かすような病状が存在する場合であった。点滴群とコントロール群の患者で、ベースラインの背景には前者で男性の比率が少なかったことを除いて差はみられなかった。

実薬治療群の患者はグルコース、インスリン、およびカリウムの高用量持続点滴という特別の治療を受けた。主要エンドポイントは30日間の死亡率。副次エンドポイントは30日間死亡率、心筋梗塞の再発あるいは再灌流治療再施行の複合、高酵素値により推定される梗塞サイズ、および左室駆出率が30%以下の3つである。

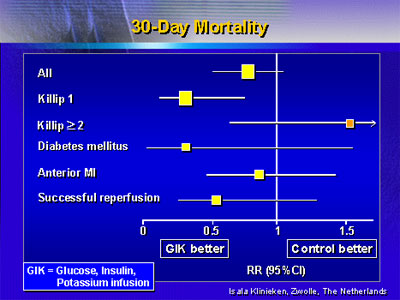

血管形成術後の結果は2つのグループで同程度で有意な差は認められなかった。30日間死亡率の解析でも2つの治療群間で差はなかった。しかし、サブグループ解析でKillipクラス1度で入院した患者(相対的リスク

0.28)や糖尿病を有する患者(相対的リスク0.31)では点滴治療によって死亡率が有意に改善することが示された。

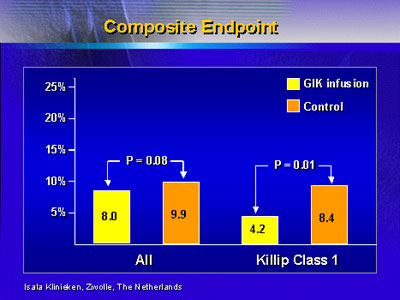

複合エンドポイントもまたKillipクラス1度の患者で点滴により改善した。

940例中622例の患者で酵素レベルの経時的測定によって梗塞サイズが評価され、酵素ピークレベルの4分位の値が一番高い患者は前壁梗塞を有し、Killipクラス2、3、あるいは4度で、血管形成の後でもTIMI3血流が確立できない可能性が高い。

血管形成の後でも駆出率が30%以下であるリスクは高齢で、前壁梗塞を有し、酵素のピークレベルが高く、糖尿病を有する患者で高い。

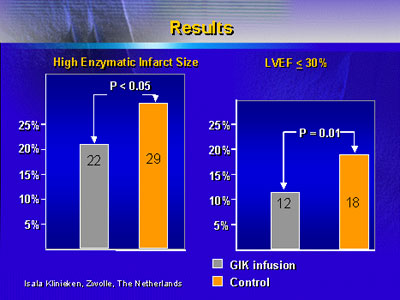

この試験の主要な結論はKillipクラス1度で入院した患者では30日間死亡率と複合エンドポイントの有意な低下がみられたということである。付加的所見として、点滴治療によって血中酵素レベルで推定した梗塞サイズと血管形成後の左室駆出率の改善がみられた。

併用点滴療法は特にKillipクラス1度の患者で有効であると思われるが、すべての患者に関するデータが不足しているので結論を下すには難しい点がある。例えば、318例の患者で病院内での死亡や早期に他の施設に転送されたために酵素レベルに関するデータは不完全であった(したがって解析からは除外された)。

|