|

ステント内再狭窄の治療で有効性が確認されている唯一の方法は血管内近接照射治療である。この成果は期待されるところが大きいが、予後の改善のためにはなお検討の余地が残されている。例えば、至適照射量の検討や、放射線発信源のデザインと照射部位の改善などである。臨床試験によってこれらの問題を検討することで予後の改善がもたらされると期待される。

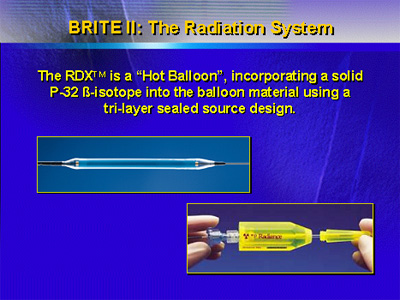

このような改善の可能性に挑んだのがBRITE II(Beta Radiation to

Reduce In-Stent Restenosis;ステント内再狭窄を減少させるためのベータ照射)試験である。この試験は、ベータ照射の放射線発信源を新しくバルーン型にデザインしたRDXシステムの実用性、有効性、および安全性を検討するものである。

RDXシステムは、ベータ線を放射するP-32ベータアイソトープを、3層のバルーン材質の中にうろこ状に組み入れたものである。この試験の目的は、この特異なシステムが再狭窄を減少させ再灌流率を改善するのに役立つかどうかを検討することにある。

BRITE II試験の主要エンドポイントは9ヵ月目の標的血管の再灌流である。標的血管の再灌流とは、経皮的冠動脈インターベンションやバイパスグラフトによる太い血管のあらゆる種類の臨床的再灌流と定義された。さらに、種々の安全性、および2元的再狭窄率と後期血栓症や完全閉塞などを含んだ血管造影上のエンドポイントも検討された。

この試験にはステント内再狭窄を有する460例の患者(平均年齢62歳)が登録された。すべて血管形成術とステント留置による治療を受けた患者であった。患者は無作為に3対1の比率でベータ照射群(360例)とプラセボ群(120例)に割り付けられた。照射量は発信源から1mmで20Gyであった。

全米で26の施設がこの試験に患者を登録した。

すべての患者はネイティブの冠動脈のステント内に単一の再狭窄病変を有していた。標的血管閉塞の程度は50%以上を対象としたが、完全閉塞は除外した。病変の全長は45mm以下であった。

Waksman博士がBRITE IIデータの予備解析の結果を発表した。この解析によって、治療の安全性が示唆された。このことは治療の成功率が95%を超え、合併症は1%以下に止まり、30日間の臨床的主要有害事象の発生率が低かった(27%

対 45%、p=0.02)ことにもよく示されている。

|

BRITE II:9ヵ月目の臨床結果

| |

P-32 |

プラセボ |

*p値 |

Δ% |

| N

(follow up) |

302

(94%) |

89

(84%) |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| 死亡 |

1% |

2% |

NS |

|

| あらゆるMACE |

27% |

45% |

0.02 |

↓Δ

40% |

* 中間解析

|

有効性の最終解析はまだ完結していない。それでも、推定では標的血管の再灌流施行率には42%の減少が見込まれている。9ヵ月目の標的血管再灌流は25%

対 43%であった(42%の減少率、p=0.02)。この成績は血管内近接照射治療の効果に関する既存のデータに比して有効性が高く、より優れたものであると思われる。他の3つの試験では血管内近接照射治療による標的血管の再灌流率の減少はプラセボの約3分の1であった。

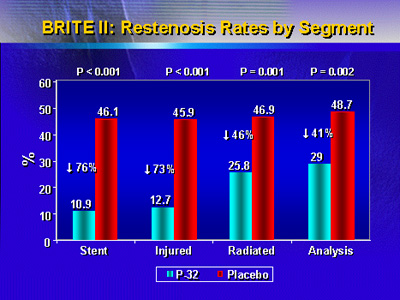

さらに、ベータ照射を受けた患者のステント内再狭窄率はプラセボ群に比してきわめて低値であった(10.9% 対 46.1%、p<0.001)。この数字は、プラセボ群に比してステント内再狭窄が76%の減少であることを意味する。

商業的にみて、RDXシステムは商品化されて臨床的に使われるようになることは恐らくないと思われる。しかし、この試験の所見から血管内近接照射治療はステント内再狭窄の治療に有益で有効であることが確証される。

RDXシステムを作成し、BRITE II試験のスポンサーとなったのはEndologix社であった。今後、12ヵ月の臨床追跡の結果が発表される予定である。

|