|

心房細動を何度も繰り返すがいまだそれが持続的にはなっていない患者の治療法として、洞調律のコントロールと心室拍動数のコントロールという2つの方法がある。

北米ではリズムのコントロールが好んで行われている。考えられる利点としては脳卒中のリスクが少ないこと、生存率の改善、患者の症状が少ないことなどが挙げられる。また、洞調律が維持できるようになれば抗凝固療法を中止できるという意見もある。しかし、これらの利点に関してはほとんど証明されたものはない。

リズムの管理に基づく心房細動追跡研究(Atrial Fibrillation Follow-Up Investigation

of Rhythm Management [AFFIRM])は、心房細動において心拍数とリズムのコントロールを比較した今までに行われた研究の中で最も大規模なものである。さらに、初めて死亡率が主要エンドポイントとして行われたものである。

AFFIRM試験では心電図で心房細動が記録されている患者を対象とした。患者は高齢、高血圧、あるいは糖尿病といった脳卒中か死亡にかかわる危険因子を少なくとも1つは所有していることを条件とした。ACCでは登録された4,060例の患者で追跡が可能であった98%の患者に関するデータが発表された。平均追跡期間は3.5年であった。心拍数とリズムのコントロールが行われた群で患者背景因子に差はみられなかった。

心拍数とリズムのコントロール治療に無作為に割り付けられた後は、最適と考えられる治療法は何を行ってもよいことになっており、薬物治療が無効であれば非薬物治療が用いられたり、心拍コントロールからリズムコントロールへ、あるいはその逆にクロスオーバーされることもあった。

心拍コントロール治療には、まずジゴキシン、β遮断薬、カルシウム拮抗薬などが用いられた。リズムコントロールは、まずアミオダロンかソタロールで始められた。試験期間中に治療法の変更はしばしば行われた。

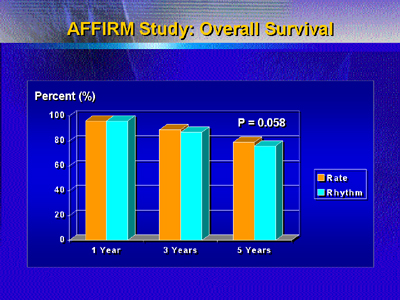

AFFIRM試験の最も重要な成績はリズムコントロール群で後期に総死亡が増加する傾向がみられたということである。18〜24ヵ月で、死亡率曲線の分離が始まり心拍コントロール群で有効性が優ることが示された。追跡期間の最後には、心拍コントロール群で306、リズムコントロール群で356の死亡例がみられた(P

= 0.058)。

有害事象

| |

心拍コントロール |

リズムコントロール |

P値 | | 死亡 |

306(26%) |

356(27%) |

0.058 | Torsades

de pointes

心室頻拍 |

2(0.2%) |

13(0.8%) |

0.004 | 持続性心室頻拍/

心室細動、心停止 |

24(1.7%)

|

18(1.2%)

|

0.355

|

| 徐脈、心停止 |

2(0.1%)

|

13(0.8%)

|

0.004

|

| 脳内出血 |

31(2.0%)

|

29(2.1%)

|

0.799

|

| 大出血 |

106(7.6%)

|

96(6.9%)

|

0.473

|

| ベースラインの後の入院 |

1,218(70%)

|

1,375(78%)

|

<0.001

|

虚血性脳卒中

INR≧2.0

INR<2.0

ワーファリンの服用なし

イベント発生時にAF |

79(5.7%)

24(30%)

28(35%)

26(33%)

45(69%)

|

84(7.3%)

18(22%)

17(20%)

48(58%)

25(36%)

|

0.680

|

イベント発生率はKaplan-Meier解析により求めた

興味あることに、脳卒中は抗凝固療法を中止したりその用量が十分でなかった患者で多くみられた。この所見から心房細動や脳卒中の危険因子を有する患者には抗凝固療法を維持することが重要であることが示唆される。

治療開始後の入院は心拍コントロール群で有意に少なかった。入院は医療費の最大の原因となるので、心拍コントロールはリズムコントロールに比してより費用の節減をもたらすと考えられる。

心拍コントロール群で徐脈による心停止とTorsades de pointes心室頻拍を来した症例が有意に少なかった。脳内出血、大出血、あるいは持続的心室頻拍/心室細動による心停止に関しては両群で差がみられなかった。

AFFIRM試験からは心拍コントロールは有効な基本的治療となることが示された。この試験の結果からは洞調律を維持する治療に期待された有効性は何ら示されなかった。実際に心拍コントロール治療の有効性として死亡と入院を減少させる傾向が考えられる。

|