|

保存的治療と侵襲的治療の長所と短所が述べられた。保存的治療とは薬物の投与を中心にした内科的治療である。侵襲的治療とは血管形成術やステント留置などのインターベンションである。

Cannon博士は保存的および侵襲的治療法の歴史について述べた。保存的治療は組織プラスミノーゲン活性薬、アスピリン、ヘパリンなどを用いた内科的治療で、安静時の虚血をモニターしながら治療が行われた。虚血が生じた場合には、心臓カテーテル検査や運動負荷試験が行われ、治療が決定された。侵襲的治療は病変を有する血管を再灌流させるかバイパス手術を行うものである。1992年に保存的と侵襲的治療法とを比較した試験のデータでは、両者の治療による予後に対する効果には差がみられなかった。その結果、保存的治療がより望ましい治療とされた。

最近の技術および薬物開発の進歩によって、どちらか一方の治療がより大きい予後改善効果をもつ可能性が出てきたのではないかという点を検討するために、ごく最近、いくつかの新しい試験が行われた。これらの試験の主要エンドポイントは死亡または心筋梗塞の発生であった。

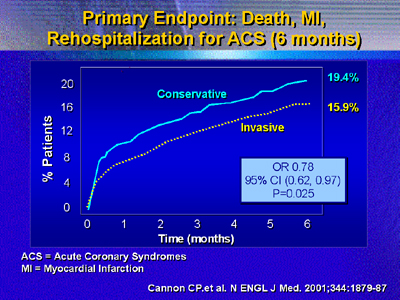

Cannon博士は循環器学の進歩に伴って侵襲的治療法の有効性が保存的治療法を凌ぐようになると考えた。侵襲的治療法は通常のカテーテル検査を早期に行って、血管の構造上に異常がみつかれば再灌流を行うものである。この治療法と薬物による保存的治療法が比較検討された。その結果からは、保存的治療に比して侵襲的治療を受けた患者では死亡、心筋梗塞、再入院の数が有意に少ないことが示された。

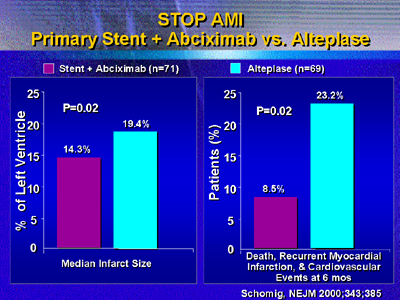

この結果はこれら2つの治療法を検討した他の研究結果とも一致するものである。例えば、STOP AMI試験では140例の患者を対象にして、保存的治療としてはアルテプラーゼによる薬物治療が、侵襲的治療としては一時的ステント留置とabciximabという、薬物と侵襲的治療の併用が行われた。その結果、心筋梗塞サイズ、死亡、心筋梗塞の再発と心血管系のイベントの発生が侵襲的治療を行った群で有意に減少したことが示された。

別の試験ではアスピリン、ヘパリンとバルーンによる血管形成術が保存的治療として用いられ、侵襲的治療としてはステントとIIb/IIIa(阻害薬)の併用が行われた。その結果、侵襲的治療を受けた患者で心筋梗塞が50%少なかったことが示された。以上の所見から、Cannon博士は最近の薬物治療と治療技術の発展によって、急性冠動脈疾患の治療には侵襲的治療のほうが有効率が高いと結論した。

|