|

O'Neill博士は急性冠症候群で初期治療を受けた患者に再灌流治療を行う時に部分的でよいか完全再灌流でなければならないかについて述べた。心筋梗塞に伴う急性冠症候群患者では、1枝または多枝の血管が閉塞している。

1枝病変は通常血管形成術で治療される。複雑病変を有する患者では、40%がバイパス手術にまわる。多枝病変患者ではイベントの再発率が有意に高い。その結果、血管形成術の繰り返し、虚血発作の再発、バイパス手術の施行が増える。

Stent PAMI*の経験:多枝病変患者における死亡率の予測

| 年間死亡 |

P値

|

オッズ比

|

95%信頼区間

|

| 診断された第2の病変 |

0.0096

|

2.83

|

1.29〜6.23

|

| 女性 |

0.0015

|

3.05

|

1.53〜6.05

|

| 最終TIMI≦3 |

0.0075

|

3.17

|

1.36〜7.38

|

| 駆出率<40% |

0.0019

|

3.00

|

1.50〜5.99

|

*PAMI=Primary Angioplasty in Myocardial Infarction

駆出率は再灌流が完全か不完全かということよりもさらに重要な死亡率の決定因子である。心室機能が保たれている患者は再灌流が完全、不完全にかかわらず長生きをする。駆出率が40%以下の患者では完全な再灌流が施された場合には、治療後2年目の死亡率はより少ない。O'Neill博士は左室機能が障害されている患者では完全な再灌流を行うべきであると結論している。完全再灌流は同時に狭心症の再発をも減少させる。

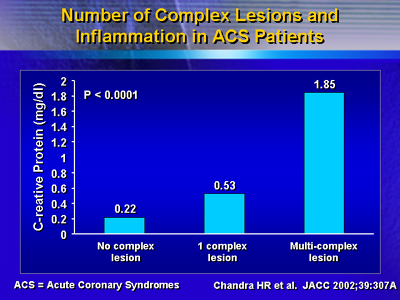

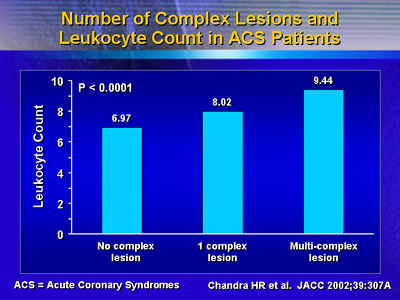

O'Neill博士は冠動脈病変は全身疾患の部分現象であると仮定した。それが全身的な反応であることを明らかにするために、O'Neill博士の研究室では1枝および多枝複雑病変を有する患者でCRPや白血球のレベルを測定している。CRPは冠動脈だけにとどまらない全身的炎症反応の存在を意味する。その結果、多枝病変を有する患者ではCRPと白血球値が高いことが示された。

複雑病変はしばしば複数の枝に及ぶ。これらの病変を有する多くの患者では同じ血管に複数のステントが挿入されていることが多い。インターベンションを繰り返している患者の1年生存率は低い。生存率に影響するのは駆出率の低下(40%以下)と女性であるということである。O'Neill博士はこれらの患者は完全再灌流を行った後でバイパス手術にまわすことを薦めた。

心源性ショックで血管形成術を受ける患者には完全再灌流を行うべきである。これらの患者の治療は実際には難しい。多枝病変でショック症状を呈する患者でインターベンションを行う場合、その死亡率は67%に達する。

多枝病変が存在する場合、急性のび慢性炎症過程も存在する。O'Neill博士は血管形成術やステント留置、バイパス手術といった機械的な治療に加えて、全身的な治療の必要性を強調した。O'Neill博士はそれらを複合した治療が生存率を増加させることを示唆している。

|