|

Protagonist:心房細動に対する抗不整脈薬治療には多くの問題がある。簡単にいえば、治療薬の効果が少ないということである。通常よく使われるアミオダロン、プロパフェノン、ソタロールなどの薬物治療では1年以内に60%が再発する。アミオダロンの再発率は低いが、この薬を2〜3年にわたって服用できる患者は少ない。実際に、臨床試験で抗不整脈薬の効果を判定する場合に、評価の基準となるのは、完全治癒はあり得ないので治癒率ではなく、再発までの時間である。さらに、これらの薬物は副作用を来すことが多く、患者のQOLに著明な障害がもたらされる。また、多くの抗不整脈薬が有意な催不整脈作用をもつ。最後に、これらの薬物は高価である傾向がある。これらすべての要因によって、処方された薬物に対する患者のコンプライアンスが低下する。

心房細動は最も典型的には肺静脈内で発生する心房性期外収縮によって誘発される。そのために肺静脈内組織のアブレーションに焦点を合わせた技術開発が進められてきた。一般的にこのテクニックとしては2つの方法があり、1つは、異常な電気的活性を示すフォーカスのアブレーション、もう1つはより経験的で一般的な方法で、電気生理学的に肺静脈と左心房とを隔絶し、本質的に不整脈の原因となる刺激が左心房に到達できないようにする方法である。

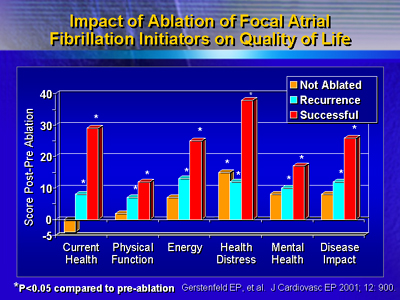

以前から行われている焦点療法(focal approach)でも最近の肺静脈隔絶療法でも発作性心房細動患者の治癒率は非常によく、前者で70%、後者で80%である。慢性あるいは持続的心房細動を有する患者においても上述の治療法による治癒率は20〜60%で、典型的な場合には50〜60%に達する。

興味あることには、アブレーションによって治癒しなかった患者でも、その後の薬物療法に対する反応性が改善する傾向がある。したがって、これらアブレーション治療の総合的な成功率は実に90%台に達する。

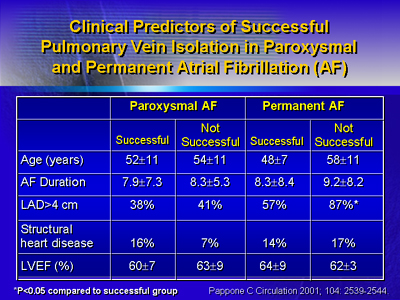

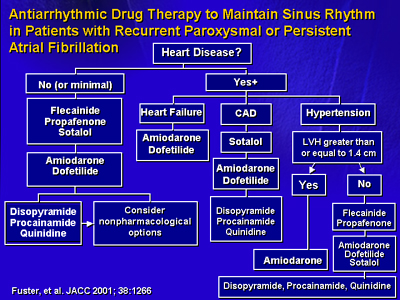

Antagonist:発作性心房細動を有するすべての患者で肺静脈アブレーションを行うことには賛成できない。第1に、すべての患者が病態生理上同一であるとは限らない。すなわち、心不全患者と他の心血管系疾患が根底にある患者で心房細動の原因が同じであるとはいえないのである。第2に、アブレーション治療はリスクが有意に高い。そして、第3に、正しく投与すれば薬物療法によって安全に同等の効果がもたらされる。

肺静脈アブレーションに関して公表されているほとんどのデータは平均年齢65歳以下で、駆出率が正常範囲の患者を対象にしたものである。これらのデータを、最もよく遭遇する75歳以上で心不全を有する患者に当てはめる場合には注意が必要である。

世界中の電気生理研究室で、肺静脈のアブレーションによって一般的には65〜75%、高い場合には92%の治癒率が示されているが、アブレーションに伴う有害事象は2〜3%と有意に高い。有害事象としては、脳血管障害、心嚢水の貯留とタンポナーデ、肺静脈の狭窄などがある。実際に、肺静脈狭窄症という名前は最近肺静脈アブレーションが行われるようになってから定義された新しい臨床症候群である。

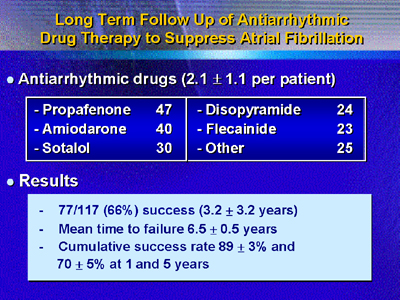

最近行われた過去15年間に抗不整脈薬で心房細動の治療を受けた患者データの解析では、アルゴリズム法により薬物を選択し、3.2年間の追跡が行われた結果、成功率は66%に達している。この成功率は肺静脈アブレーションで報告されているものと変わらない。しかし、後者における追跡期間は4〜13ヵ月にとどまっており、それ以上の長期の追跡は見当たらない。薬物治療で心房細動が再発した時期は平均6.5年である。コントロールが良好に行われた患者の累積成功率は1年目で89%、5年目で70%であった。これらの患者で脳卒中、タンポナーデあるいは肺動脈狭窄を来した症例はなかった。したがって、今の時点で発作性心房細動を有するすべての患者に肺静脈アブレーションを薦めることはできない。

|