|

急性冠症候群を最初に発症してから6ヵ月間は虚血イベントの再発率が高い。虚血イベント再発の原因は血管の炎症によってプラークの破裂と血栓症を来すことによる。この病態はクラミジア肺炎病原体が血管壁に感染することと関係する可能性がある。

初期の研究でアジスロマイシンまたはロキシスロマイシンによる治療が血管の炎症を抑制し、虚血イベントの再発を減少させることが示された。したがって、アジスロマイシンを急性冠症候群の発生後に投与を開始すれば虚血イベントの再発が抑制される可能性がある。急性冠症候群患者の虚血イベント再発に対するアジスロマイシン(Azithromycin

on Recurrent Ischemic Events in Patients with Acute Coronary Syndrome

[AZACS])試験はこの仮説に基づいて企画された。

AZACS試験は急性心筋梗塞または不安定狭心症で入院した患者を対象にした無作為二重盲検プラセボ対照試験である。全体で7施設が試験に参加した。

1,439例の患者が無作為にアジスロマイシンとプラセボ治療に割り付けられた。アジスロマイシンは初日に500mg、その後の4日間は1日250mgの用量で投与された。

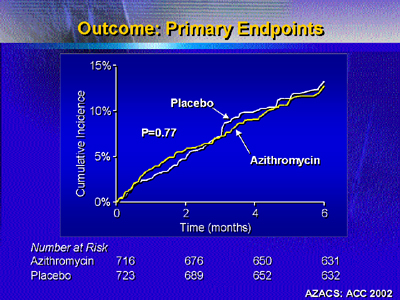

追跡期間は6ヵ月であった。主要エンドポイントは総死亡、非致死的心筋梗塞、バイパス手術や経皮的冠動脈インターベンションを必要とする虚血の再発であった。

患者背景にはアジスロマイシンとプラセボ群で差がなかった。平均年齢はそれぞれ64歳と65歳であり、ほぼ1/4の患者が女性であった。

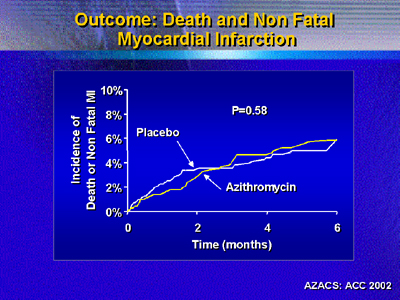

試験の結果からは、両群間で主要エンドポイント発生に統計的に有意な差はみられなかった。いずれかの主要エンドポイントが発生した頻度はプラセボ群で14.3%、アジスロマイシン群で14.9%であった。両群で個々のエンドポイント(死亡、非致死的心筋梗塞、再灌流)の発生頻度にも差はなかった。

イベントの中でも、その程度がだんだんに減衰してくるイベントに関係するものを除外したデータの解析が事前に取り決めてあった。その理由は早期のイベントが試験の終わりにアジスロマイシンがもたらす有効性を判定し難くする可能性があったからである。

しかしながら、この解析においても複合主要エンドポイントに差はみられなかった(プラセボ群12.6% 対 アジスロマイシン群12.3%)。ここでも、死亡、非致死的心筋梗塞、再灌流など特定のエンドポイントの発生頻度にも差はなかった。

| |

患者(%)

|

|

プラセボ

|

アジスロマイシン

|

| ・主要エンドポイント |

|

|

|

死亡 |

3.5

|

3.1

|

|

非致死的心筋梗塞 |

2.4

|

2.1

|

|

再灌流 |

6.8

|

7.1

|

| ・副次的エンドポイント

|

|

|

|

不安定狭心症/うっ血性心不全 |

19.9

|

20.1

|

同様に、副次的エンドポイントの不安定狭心症/うっ血性心不全に関してもアジスロマイシンとプラセボ間で差はみられなかった。

事前に取り決められていたもう1つのサブグループは全体の80%を占めるクラミジア肺炎病原体に対する抗体が陽性の患者である。このサブグループにおいてもアジスロマイシンとプラセボ群で差はみられなかった。

急性冠症候群に対して抗生物質が有効かどうかは、なお不明のままである。しかしながら、AZACS試験の結果は異なった抗生物質を用いて異なったプロトコールによって行われた試験の結果を考慮に入れて評価されねばならない。

本試験はCedars-Sinaiの心臓助成金と参加施設それぞれの研究費によって行われた。

|