|

ステントによる治療をより有効に行うための技術改革は常に重要な研究課題として取り上げられている。その方法の1つとして留置前に方向性粥腫切除術を行って病変を縮小させる試みがある。

この方法の評価が"Multi-Link前に粥腫切除を行えば内腔の拡大と臨床経過が改善する"(Atherectomy

before Multi-Link Improves Lumen Gain and Clinical Outcomes [AMIGO])試験によって行われた。AMIGOの目的は元来の冠動脈(新病変または再狭窄を有する)にステント留置を行う際に付加的に粥腫切除を行う場合と行わない場合とを比較することにある。主要エンドポイントは8ヵ月目における血管造影上の再狭窄であった。

本試験には753例の患者が登録され,ステントプラス方向性粥腫切除群とステントだけの群に無作為に割り付けられた。試験計画に従って、対象はすべて、12mmより長い病変、分岐部病変、入口部病変、完全閉塞などの複雑病変を有する患者であった。約1/3の患者はabciximab(ReoPro)の投与を受けていた。ベースラインの患者背景因子には両群間で差は認められなかった。

ステントプラス粥腫切除群のほうが直後の造影所見の改善度は大であった。しかしながら、8週目における再狭窄率は、ステントだけの群で19.6%であったのに対し、ステントプラス粥腫切除群では24.1%であった(P

= 0.22)。この時点では方向性粥腫切除術の併用によって短期あるいは1年目で合併症の頻度が増大することはなかった。

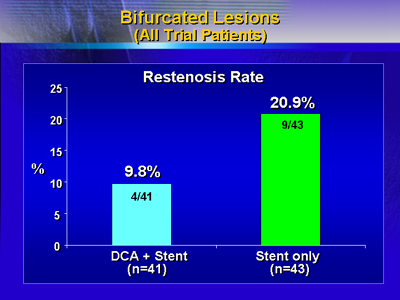

分岐部病変においてのみ、再狭窄率は組み合わせ療法で9.8%、ステントだけでは20.9%と差がみられた。症例数が少ないために、この差は統計的には有意でなかった。

これらの結果からは冠動脈病変の治療において、方向性粥腫切除術により内腔の拡大と臨床経過の改善がもたらされる可能性は疑わしいと考えられた。

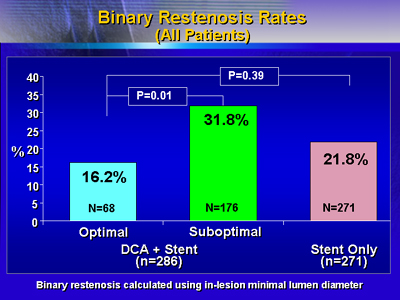

しかし、これらの患者で方向性粥腫切除術が最適に行われたのは21.5%にとどまる。実際に、ステントプラス粥腫切除術は、本法がより完全に行える施設においてはステント単独の治療に優れるという印象がもたれている。最適な方向性粥腫切除術を受けた患者では受けなかった患者に比して再狭窄率は有意に低値であった。

さらに、ステント単独群における狭窄率は30%と推定されるが、この試験では19.6%であったと報告されている。この推定値より低い再狭窄率は対象とされた病変の経過があまりにも良好すぎた可能性がある。より複雑な病変を対象とした施設ではステントプラス粥腫切除術でもっと良好な成績が示されている。

これらの要因に基づいて、Colombo博士らのグループは症例を選んで今も引き続いてステントプラス粥腫切除を行っている。

|