|

過去の研究でステントの違いによって患者の経過が異なることが示されている。5つのステントを無作為に比較した試験では血管造影上の再狭窄率(25〜36%)と標的血管の再開通率(14〜29%)に驚くほどの違いがあることが認められた。これらの違いをみると特定のステントの特性が再狭窄の進展に影響を与えることが示唆される。

その後、冠動脈内ステンティングと血管造影の結果−ストラットの厚さが再狭窄の経過に及ぼす影響(Intracoronary Stenting

and Angiographic Results−Strut Thickness Effect on Restenosis Outcome

[ISAR-STEREO])と呼ばれる試験で、同じデザインではあるがストラットの厚さが異なる2つのステントの比較が行われた。

1つのステントは第1世代のMulti-LinkTMで、このステントのストラットは非常に薄くできている(50μ)。もう1つは第2世代のMulti-Link

Duetで、ストラットの厚さは140μであった。留置後6ヵ月目において、ストラットが薄い前者のステントで再狭窄と標的血管の再開通率は有意に少ないことが示された。

ISAR-STEREO-2試験の目的は異なったデザインのステントで再狭窄の程度と長期の経過を検討することにある。ドイツの4つのセンターにおいて、611例の患者が無作為に同じ薄いストラットをもつMulti-Linkステントと異なったデザインで厚いストラットをもつステント(Cordis

BX Velocity)に割り付けられた。

Multi-Linkステントは内部に連結リングをもつことを特徴とするが、Cordisステントはclosed cellで伸展性に富んだデザインである。

対象としたすべての症例は冠動脈疾患による症状を有する患者であった。もともとの冠動脈病変は2.8mmより長くはなかった。主要エンドポイントは6ヵ月目に血管造影上検出された再狭窄率であった。患者の背景因子や心血管系の危険因子には両治療群で差は認められなかった。

薄いストラットステント群ではACC/AHA分類でB2またはC病変を有する患者が有意に多かった。一方、厚いストラットステント群では慢性閉塞が多かった。

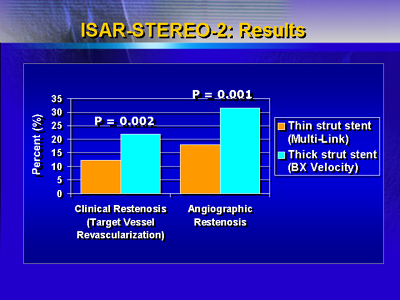

6ヵ月目に、血管造影上で確認された再狭窄は薄いストラットステント群で17.9%、厚いストラットステント群で31.4%で(P <

0.001)、減少率は43%であった。

副次的エンドポイントは6ヵ月目における臨床的再狭窄であった。標的血管の再開通率は薄いストラットステント群で12.3%、厚いストラットステント群で20.9%であり(P

= 0.002)、減少率は44%であった。

もう1つの副次的エンドポイントは12ヵ月目における心筋梗塞なしに生存している確率であったが、この点に関しては薄いストラット群(95.1%)と厚いストラット群(93.7%)の間に有意な差がみられなかった。

多くの専門家がかつては再狭窄の進展に影響する最も重要な因子として、病変の特性、挿入のテクニック、あるいはその他説明のつかない微妙な違いなどがあると考えていたが、今では、ISAR-STEREO-2の結果からステントの厚さとデザインが大きく関与すると考えられる。

ドイツCordis社がこの研究の費用を一部負担した。

|